【作者简介】龚文瑞,中国作家协会会员,中国明史学会王阳明分会副会长,江西师大人文研究院特聘教授,赣南师大文学院特聘教授。

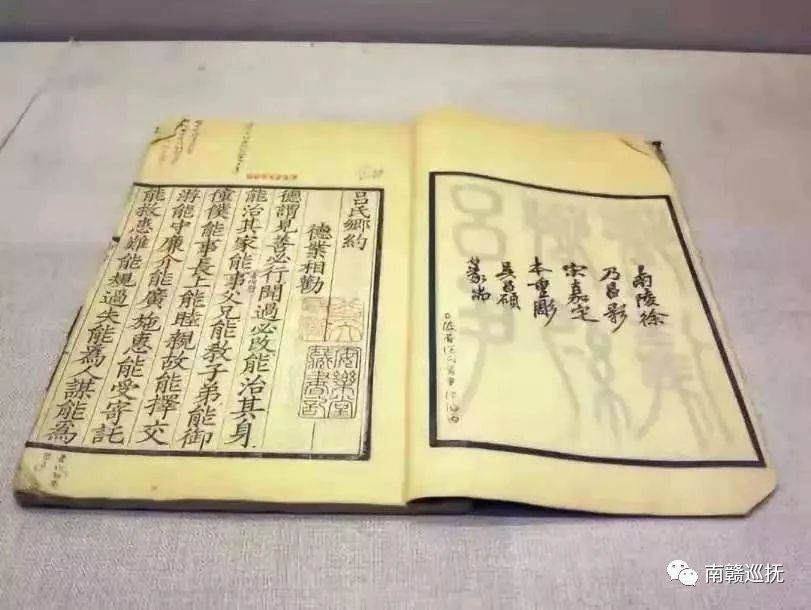

一、《南赣乡约》的形成背景(一)《吕氏乡约》对王阳明影响王阳明在征剿横水、桶冈之谢志珊、蓝天凤时,通过与南康县丞舒富及其他南康有关人氏的接触,了解到南康境内的蓝田吕氏人家有远祖传下的《吕氏家约》(蓝田,明代为南康地邑,划立崇义县后,归入崇义县版图,1934年由崇义县划属上犹县,2001年8月撤销蓝田乡,并入社溪镇,现为上犹县社溪镇蓝田村)。

然而,蓝田《吕氏乡约》却并非南康蓝田吕氏所编,而是北宋时期陕西蓝田吕氏所编载入吕氏族谱,里面对家族人口从各方面进行了道德规范与约束。王阳明受《吕氏乡约》启示, 以此为蓝本,改造、编制成了约束整个南安、赣州两府百姓行为的《南赣乡约》,并在南、赣两府辖区内正式推广(南赣巡抚所辖的其他各州、府自然流入,也在参考执行),以“十家牌法”强制要求各级衙门官府迅即开展了以《南赣乡约》为主要内容的有关乡规民约的教化活动(四百多年后,主政赣南的蒋经国受王阳明《南赣乡约》及中国传统文化影响,也效仿制定了《新赣南家训》)。当然,不可否认的是,南赣平定后,若没有王阳明及时出手强制性推进的兴办社学、乡约督导等教化政策的实施,南赣风气将更加恶俗。

当然,这里也有一些误会,一些文化人因为南康县邑内正好有一村名蓝田,当时或有吕氏,而《吕氏族谱》中均录入了《吕氏乡约》,结果导致清代编撰的《南康县志》错误地认为王阳明编制《南赣乡约》是参照南康县蓝田吕氏族人编制的《吕氏乡约》而来的。南康蓝田的《吕氏乡约》 与北宋陕西蓝田的《吕氏乡约》应该是同一版本,后来迁居南康的吕氏一族人学习先贤,慎终追远,将族人聚居地名字叫成了“蓝田”。

2015年9月30日,笔者一行在上犹田野考察中,与上犹文史专家骆玉梅讨论,得知今社溪蓝田没有吕氏人家,不知是正德年间的吕氏家族后来搬迁走了,还是蓝田一直就没有吕氏家族,倒是从上犹至陡水至水岩至崇义的水路上的陡水、水岩之间有一地名叫吕屋塅,有几户吕氏世居人家,《吕氏族谱》中载录了陕西《蓝田吕氏乡约》。

陕西蓝田县吕大忠、吕大钧、吕大临、吕大防四兄弟,史称“蓝田四吕”。“蓝田四吕”于北宋神宗熙宁九年(1076年)所制订和实施的我国历史上最早的村规民约——《吕氏乡约》,对后世明清的乡村治理模式影响甚大。

王阳明的《南赣乡约》源于陕西蓝田《吕氏乡约》,此说是有依据的。《王阳明全集》及清同治版《赣州府志》均收录了王阳明大弟子邹守益(安福人, 翰林侍读学士)的一篇文章,《南赣乡约后语》:“此中丞阳明王公参酌蓝田乡约,以协和南赣山谷之民也。呜呼!蓝田,通都大邑,名卿世族也。公以世族大邑之法,望于村童野叟, 其仁矣。‘民之秉彝,如是懿德。’不以村童野叟异于通都大邑、名卿世族也。凡吾民之受告谕者,仰体我公协和之仁,以仁阙身。其果于为善也,如饥之求食,渴之求饮;其不果于为不善也,如食之不可以乌喙,而饮之不可以酖酒也。则于秉彝之德尚其不爽,而三代之风可庶几乎!父兄子弟,曾有饥而弗食、渴而弗饮者乎?曾有充饥以野葛者乎,止渴以酖酒者乎?身之死则知重之,心之死则不知重,其亦弗思焉耳矣。《易》曰:‘善不积不足以成名,恶不积不足以灭身。小人以小善为无益而弗为也,以小恶为无伤而弗去也;故恶积而不可掩,罪大而不可解。’呜呼!吾民盍相与敬思之。”邹守益这篇文章明确说明《南赣乡约》乃参考蓝田《吕氏乡约》而来。

吕大防(1027—1097年),字微仲,京兆府蓝田(今陕西蓝田)人,其先祖为汲郡人。吕大防是北宋时期著名的政治家、书法家。仁宗皇佑元年(1049年)进士,任永寿县令时,县无井,饮水困难,吕大防将泉水引入县,县民名之曰“吕公泉”。宋英宗即位,改任太常博士、监察御史,因参与濮议而被贬黜。宋哲宗时,召为翰林学士,发遣开封府。元佑元年(1086年),升至尚书左仆射兼门下省侍郎,封汲郡公。哲宗时,因元佑党争,知随州,贬秘书监。绍圣四年(1097年),再贬舒州团练副使、循州(今龙川县)安置,至虔州信丰,病卒,后追谥为正愍,追赠太师、宣国公。著有文录二十卷、文录掇遗一卷,《文献通考》并传于世。吕大防,工书法,传世墨迹有《示问帖》。这其中透露一个信息,吕大防流贬路上死于信丰,《信丰县志》也有记载。

既然吕大防病逝于流放途中的信丰境内,期间又经过了赣州、南康地域,《吕氏乡约》若随身携带了,或许留在了赣州或南康或信丰。同时,也还有另一种可能,因为流放官员多半年纪偏大,多有儿子陪伴同行,如稍前几年苏东坡流放惠州、儋州时,苏过就一直陪在身边,吕大防流放惠州时也必定有儿子相随在旁。吕大防病逝并初葬于信丰,其子或许短暂滞留在赣南也未必不可能,就在此时,其参与编撰的《吕氏乡约》被遗留下来也不是不可能。

(二)王阳明平“山中贼”后的思考结果

南赣初定,风气仍俗。比如南安邑,“南安,古吴地也,邻越界楚,昔人所谓吴越,与楚相接比。数相兼并,民俗略同,盖楚俗。江南地广,火耕水耨 ,民食鱼稻 ,生亡积聚,饮食取给,不忧冻馁,亦鲜千金之家,信巫换,重淫祠,发嚣争,多为讼者师。若夫生养则俭, 死葬则侈,疾病则谄祷 ,鲜用医药,至于山岚瘴气之袭人,时亦有之,此四县所同也!”明嘉靖壬子《崇义县志》所载的南安府况与整个南赣情况基本一致。

《南赣乡约》的出现是有其背景的。王阳明领兵进入九连山平乱时,途中给留在家里的学生薛侃写了一封信。其中有这样内容:“即日已抵龙南,明日入巢,四路兵马皆已如期并进,贼有必破之势。某向在横水尝寄书仕德云‘破山中贼易,破心中贼难’,区区剪除鼠窃,何足为异,若诸贤扫荡心腹之寇,以收廓清平定之功,此诚大丈夫不世之伟绩。”王阳明早在横水平谢志珊时写信给杨仕德,里面就提出过“心中贼祸,大于山中贼”之观点,此回在九连山平三浰前再次提及这个观点,只不过王阳明谈过山贼后,笔锋一转,借机要求他的学生们要“扫荡心腹之寇,成大丈夫不世之伟绩。”

在九连山平三浰乱完成后,路过太平堡(今龙南县杨村),王阳明颇有触动。自古以来,这里有句俗话:“太平堡太平,天下太平。”《龙南县志》载:“太平堡,横岗隘。去县治一百五十里,有二路,一通广东和平、龙川,一通广东连平,志云:‘横岗墟宜设汛兵,可以控制连平、和平两界,王文成平浰后,议设和平县治,据龙南太平堡人赖本立等呈称,本县东南与广东龙川、河源二县,西南与广东始兴连界,多深山穷谷,向因各处流贼过境劫掠,太平堡设有横岗、角嵊二隘,上蒙、高砂二堡设有牛冈、阳陂二隘,就于各堡佥点隘夫,乡兵守把,后因池太鬓不时出劫,各隘烧毁一空,今宜将前项隘所修筑把守,可保四境无虞。又据副使等集议,谓新兴地方系通始兴县要路,宜添设一隘,各于邻近地方多佥乡夫把守,今新兴堡新设之隘,其名亦不传。”这些文字虽然没有直接说这里乱民多,但区区一乡邑,官设四隘,完全可以反证这一带的乱民山贼之多。

杨村毗邻九连山,九连山的山贼中自然有来自杨村者。王阳明大为感慨:贼与民之间当真只是一道坎呵,内心有良知则为民,内心失良知则为贼。

如何将大批被俘的山贼转化成新民?这些山贼能够转化成良民吗?还有那些虽然没上山却曾经有过上山入贼的想法,或身处在民风凶悍之地的百姓如何成为良民呢?他开始认真思考这个问题。

如何破心中贼呢?从教化百姓入手。如何教化百姓呢?办社学,出乡约。乡规民约到处有,如何统一版本呢?那就制定一个统一版本。有了统一版本的乡规民约,来具体实施乡规民约呢?乡村自理,让乡村族老们来具体实施。如何保证实施到位呢?用“十家牌法”来约束,强制推进。

回到赣州后,王阳明认真考察与分析了赣州的社学情况,“看得赣州社学、乡馆,教读贤否,尚多淆杂,是以诗礼之教,久已施行,而淳厚之俗,未见兴起”。王阳明发现赣州社学乡馆不少,但淳厚之风并未形成。他认为是约定不严,督导不严。因此,阳明决定把在龙南一县开展的“破心中贼”活动扩展到赣州府、南安府各县邑,其他州府参照执行,遂颁发了《仰南安赣州印行告谕牌》。是故,《南赣乡约》顺应时势,应运而生。王阳明同时在原有赣州濂溪书院基础上,责令赣州知府邢珣以及与府衙同城共治的赣县一次性在城里建了龙池书院、镇宁书院、富安书院、义泉书院、正蒙书院五所书院,并聘请于都学者袁庆麟为督学。轰轰烈烈的社学、乡学、书院教育就此在南赣全面铺开。

二、《南赣乡约》的实质内涵

(一)《圣谕六言》精髓的自然融入

明开国君王朱元璋颁布过《圣谕六言》,从皇命之高度要求百姓做好六个方面,以达到修身、齐家之社会基本和谐:“孝敬父母,尊敬长上,和睦乡里,教训子孙,各安生理,毋作非为。”

后面有两位皇帝,即永乐帝、嘉靖帝对朱元璋的《圣谕六言》都很重视。朱棣在永乐六年(1408年)十二月初七日发布的《敕北京所属官吏军民人等》云:“尔等宜遵守礼法,各务本业,孝于父母,敬于长上,和睦乡里,教训子弟,毋作过恶。”等于重申了六谕。次年北巡,朱棣又发布《谕北京耆老诏》,更像是对六谕的一次个人注解:“为家长者,教训子孙,讲读诗书,明达道理;父慈子孝,兄友弟敬,尊卑长幼,各循其序。如此,则一家和顺辑睦,有无穷之福。为乡坊之长者,教训其乡坊之人,农力于稼穑,毋后赋税,毋奸宄窃盗,毋藏匿逋逃。”后来,嘉靖皇帝朱厚熜南巡承天府时也有宣谕:“各要为子的尽孝道,为父的教训子孙,长者抚那幼的,幼的敬那长的,勤生理,做好人,依我此言,钦此。”

显然,王阳明的《南赣乡约》则非常自然地将朱元璋的《圣谕六言》基本精神融入了进去,甚至是更为详尽与细致,连具体操作内容都有了。可以说,王阳明借助乡约形式,结合南赣当时当地实际民况,编制出了明代开国至此诠释《圣谕六言》最为完善的细化条例。

《南赣乡约》共十六条,规定了乡民必须共同遵守的道德公约,其中涉及军事训练、政治教育、道德陶冶等内容。它强调了社会教育(包含官府教育与家族教育)的重要性和必要性,认为人的善恶是教育造成的,寇盗是由于官吏的教育无方及长辈的训诲不早、朋友的奖劝失时所致;确定了社会教育的目标是培养善良的乡民和养成仁厚的乡风民俗“今凡尔同约之民,皆宜孝尔父母,敬尔兄长,教训尔子孙,和顺尔乡里”,规定了社会教育的内容是在家则遵孝悌之义,在乡里则相助相恤、劝善戒恶、讲信修睦、息讼罢争等;指出了社会教育的办法必须依靠民众的批评和检讨,因为人虽至愚,责人则明,人虽至聪,责已则昏。王阳明认为使民众互相监督和集体表扬或检讨的方法是改造民众的道德人格之最有效的方法。

由此可见,王阳明编制的《南赣乡约》,其实就是彻头彻尾地朱元璋《圣谕六言》的通俗本。

(二)道德公约的一则民间版本

说白了,《南赣乡约》是一则对百姓进行道德教育的公约,是一则富有极强民间意义的道德公约。

而在王阳明来南赣之前,赣南各地以姓氏为核心的道德公约已普遍存在,表现在大量的家谱中的家训或族训中。

在赣南地区,客家人家家家有家谱,客家家谱本本有家训。这些族谱或家谱,一般敬奉在祠堂正厅以供未来续编之用,更多的是敬存于各家各户供各家子弟传承阅读,而其中最值得阅读的则是饱含家族文化情怀的这些家训了。每个族群的弟子无不从家训中了解家训内涵,学习先贤事迹,明白为人的规矩,懂得处事的道理,如此春风化雨,潜移默化,其结果是家训家规与社会法规、公共道德的自然融合。客家人不仅把家训写在族谱里、写在祠堂墙壁上,还把它铭刻在村口的碑石上,俨然为村规民约。

在赣南各姓氏家谱里的家训中,随意可以阅读到“不学礼,无以立”“明礼义,识纲常”“诗书不可不学,礼义不可不知”“耕读传家”……一类倡导人们知礼、明德、重教的训语。客家家训传承并延伸了中原儒家文化,集华夏传统伦理道德与客家人崇文重教之风于一体,形成了客家人强烈的社会观、道德观、人生观、文化观以及根深蒂固的民系意识。可以说,客家家训渗透到了客家人的家庭生活、社会生活、物质生活和精神生活的方方面面,成为客家人家庭成员乃至家族成员共同遵从的行为准则,在均衡社会的内部机制中,起到了道德甚至是法律意义上的规范作用。

民间早已形成的家族以家训方式传播道德公约的途径与形式,这对王阳明推行《南赣乡约》无疑是一个良好的文化基础。是故,《南赣乡约》一经推出,民间很容易便接受与推广,特别是一些家风良好的大家族,本就是礼仪之邦,本就深恶痛绝骚乱地方治安的山贼,自然拥护王阳明的《南赣乡约》,对他们来说,无非就是从自家姓氏家训调整到官府、王阳明所要求的另一种版本与形式上来而已。况且王阳明赋予乡约、族老们如此大的自治权,于私是一种乡里威望的一次提升机会,于族则可以借机整治家族管理秩序,引导风清气正之家族精神,以实现家风的良好传承。

三、《南赣乡约》的推动手段

(一)以龙南为试点

“破心中贼”的想法源于龙南,也首先实践于龙南。二次平三浰乱后,回到龙南县城,王阳明便决定从龙南开始这场”破心中贼“的大运动了。短短数日之内,《谕俗文四章》《谕龙南乡约一章》《告谕龙南一章》三道命令连续发出。一时间,风生水起,一石激起千层浪,轰轰烈烈的“破心中贼”如同一场政治运动,搅动了整个龙南的家家户户。某种意义上来说,这种官府直接指令下开始某项思想运动的事件,史上鲜有,王阳明可谓是明代就开创了思想运动的先行官。

《谕俗文四章》一文,王阳明结合龙南实际,从道德高度提出其善恶观,可谓兵马未动,理论先行。王阳明认为:“为善之人,非独有其宗族亲戚爱之,朋友乡党敬之,虽鬼神亦阴相之。为恶之人,非独其宗族亲戚叛之,朋友乡党怨之,虽鬼神亦阴诛之。故积善之家必有余庆,积不善之家必有余殃。见人之为善,我必爱之;我能为善,人岂有不爱我者乎?见人之为不善,我必恶之;我苟为不善,人岂有不恶我者乎?故凶人之为不善,至于陨身亡家而不悟者,由其不能自反也。今人不忍一言之忿,或争铢两之利,遂相构讼。夫我欲求胜于彼,则彼亦欲求胜于我;仇仇相报,遂至破家荡产,祸贻子孙。岂若含忍退让,使乡里称为善人长者,子孙亦蒙其庇乎?今人为子孙计,或至谋人之业,夺人之产,日夜营营,无所不至,昔人谓为子孙作马牛。希身没未寒,而业已属之他人,仇家群起而报复,子孙反复受其殃,是殆为子孙作蛇蝎也。吁,可戒哉!”

《谕龙南乡约一章》一文中,对龙南乡民的批评更是直截了当,表现出王阳明的鲜明思想与态度:“咨尔民,昔人有言‘蓬生麻中,不扶而直,白沙在泥,不染而黑 。民俗之善恶,岂不由于积习使然哉 。往者新民盖常弃其宗族,畔其乡里,四出而为暴,岂独其性之异,其人之罪哉。亦由我有司治之无道 ,教之无方。尔父老子弟所以训诲戒饬于家庭者不早,熏陶渐染于里者无素,诱掖奖劝之不行,连属叶和之无具,又或愤怨相激,狡伪相残,故遂使之靡然日流于恶,则我有司与尔父老子弟皆宜分受其责。呜呼,往者不可及,来者犹可追。故今特为乡约,以协和尔民,自今凡尔同约之民,皆宜孝尔父母,敬尔兄长,教训尔子孙,和顺尔乡里,死丧相助,患难相恤,善相劝勉,恶相告戒,息讼罢争,讲信修睦,务为良善之民,共成仁厚之俗。呜呼。人虽至愚,人则明,虽有聪明,责己则昏,尔等父老子弟毋念新民之旧恶而不与其善,彼一念而善,即善人矣。毋自恃为良民而不修其身,尔一念而恶,即恶人矣。人之善恶,由于一念之间,尔等慎思吾言,毋忽。”

《告谕龙南一章》一文则直接罗列了龙南旧俗或恶俗中的种种,明确说明居丧、 求医、嫁娶这三方面应该如何,不应该如何。并严令以“十家均罪”的连带方法进行处置:“夫民习染既久,亦难一旦尽变,吾姑就其易改者,渐次诲尔,吾民居丧不得用鼓乐,为佛事,竭赀分帛,费财于无用之地,而俭于其亲之身,投之水火,亦独何心。病者宜求医药,不得听信邪术,专事巫祷。嫁娶之家,丰俭称赀,不得计论聘财妆奁,不得大会宾客,酒食连朝,亲戚随时相问,惟贵诚心实礼,不得徒师虚文,为送节等名目,奢靡相尚。街市村坊,不得迎神赛会,百千成群,凡此皆靡费无益,有不率教者,十家牌邻互相纠察。容隐不举正者,十家均罪。”

龙南之举,令南赣各县纷纷效仿,比如兴国县令黄泗便积极响应,兴书院,办社学,倡读书,反陋习,弃巫术,并把自己的做法一一向王阳明报告,可谓是阳明“破心中贼”的最积极的响应者。

(二)以教育为切入口

既然明确了通过《南赣乡约》来实现社会教育,以达到教化民众致良知的最终目的,那么,教育就成了王阳明推行《南赣乡约》的切入口。

客观地说,假如巡抚南赣之前的王阳明只是一个热衷于讲学、传习的哲学家,那么推行《南赣乡约》之时的王阳明,则俨然是一位成功军事家之外的政治家、思想家、教育家,赣南成了其成长为一名成熟的政治家、思想家、教育家历程的实践地、成功地。

郁孤台下,南宋便建有濂溪祠,后演变为府衙所办之濂溪书院。平三浰乱后的王阳明亲自在濂溪书院讲学,以传播他的良知理念。平定南赣之乱后,特别是王阳明在三次战役中“攻心为上”的战略战术导致了许多神话般的民间传说,特别是南康耆老们率先建成尔后引发各地纷纷建立阳明生祠,令王阳明的个人魅力剧增,其心学思想更是为四方学者所崇拜。这种背景下,全国各地的学子闻风而来,有的人甚至是自带铺盖、干粮而来。小小的濂溪书院一下子涌来了三百余人,人多得只能是站在窗外听课,挤在过道上过夜。王阳明怜惜学子们的这份学习热情,下令赣州知府邢珣拓建濂溪书院,濂溪书院成倍扩展,使得整个郁孤台及其南面地域全部成为书院。

王阳明喜欢在靠近郁孤山的西北隅讲学,后来这处讲学地在王阳明离开赣州后成了阳明公祠,再后来在王阳明去世后成了王文成公祠,也成了王阳明书院。直至明未,濂溪书院与阳明书院一地两名,共存于郁孤台下。崇祯年间,赣县知县陈履忠见濂溪书院、阳明书院处在荒芜状态,遂一次性将濂溪书院、阳明书院同时迁往光孝寺内;到了清道光年间,道台王藩打探得知书院旧址在郁孤台,遂则将濂溪书院留在了光孝寺,而把阳明书院又迁回到了郁孤台下的原址,直至清末。

王阳明在濂溪书院讲学的主要目的是传习其心学理念。为了把对大众百姓的教育更好地延伸至县乡之基层,王阳明决定举官府之力,大力兴办社学、乡学。王阳明责成赣州知府邢珣一次性在赣州城里建了龙池书院、镇宁书院、富安书院、义尔书院、正蒙书院五所社学,并聘请于都学者袁庆麟为督学,轰轰烈烈的社学、乡学、书院教育全面铺开。《江西通史》有一段话,可以说明之:“王守仁任南赣巡抚时,对当时的社学做出了一定的贡献。他不仅督促地方官民建立社学、聘请教师,并且自己制定社学条规(《训蒙大意示教读刘伯颂等》等)。影响所及,瑞金县于隆庆四年迁原有养济院而改建社学。”

如此,以中心城市带动县里乡村,以正规书院带动民间社学,很快整个南赣地区便形成了一股非常浓厚的办书院、兴社学的官府与民间共热的高潮。在此背景下,江西省内外许多学者、士人都纷至沓来,听王阳明讲学者盛况空前,以至形成了之后著名的“江右王学”。嗣后,阳明书院在全国各地相继兴建。

地方最高主官的执政理念直接影响所辖县邑的政治导向。王阳明主政期间及之后一个较长时期,赣州、南安二府城及两府各县邑的县学、书院也涌现不少。《赣州府志》《经政志》学校一节有载:“信丰县学,在县治东南。宋景德中,县令方恬创建。十一年,火圮,副使杨璋建修,唐锦重修儒学记:‘……杨公名璋,字廷宜,楚之孝感人。公廉有威,遇事风生。按察岭北也,激扬之余,郡邑庙学为之一新云。’”“兴国县学,初在南门外,宋大平兴国七年建。明正德十三年,知县黄氵四重修,自为记”。“明正德间,诏毁天下寺观,邑佥事袁庆祥读书于此,郡守邢珣榜为龙溪书院”“龙南龙城书院,在县城南门外。祀濂溪、二程子……文文山、王阳明……”一时间,于都县龙溪书院、罗田岩濂溪书院(何廷仁、黄弘纲讲学处)、龙门书院、雩阳书院,信丰县桃溪书院、壶峰书院、崇正书院,兴国县安湖书院、鸿飞书院、长春书院、南山书院,会昌县湘江书院,安远县濂溪书院、太平书院,上犹县兴文书院、东山书院,等等十数座书院在赣南拔地而起。

据清同治版《赣州府志》载:“明洪武年初,曾诏天下五十家立社学一所。”然而,这一制度并没有很好的贯彻落实,各地社学并没有如此普遍。明正德十三年(1518年),为倡导发展平民教育,王阳明以“十家牌法”之法律手段来进行推动社学的发展与普及。仅以他为教育所颁发的牌谕为例,其中兴立社学的就有十多处,而专为南安、赣州两府所颁发的牌谕则有《兴举社学牌》《颁行社学教条》和《行于都县建立社学牌》三块。

正德十三年四月,王阳明班师赣州后,颁发了第一块牌谕《兴举社学牌》。《王阳明年谱》:“四月,班师,立社学……”他在破除山中贼之后,立即投入到破心中贼,大办社学,教化民众。牌谕载:“看得赣州社学乡馆,教读贤否,尚多淆杂;是以诗礼之教,久已施行;而淳厚之俗,未见兴起。”王阳明认为当时赣州的社学乡馆还不规范,没有为弘扬良好的社会风尚而发挥应有的作用。他尊师重教,倡导提高“教读”的待遇。“为此牌仰岭北道督同府县官吏,即将各馆教读,通行访择;务学术明正,行止端方者,乃与兹选;官府仍籍记姓名,量行支给薪米,以资勤苦;优其礼待,以示崇劝。” 王阳明“立法定制,令赣属各县俱立社学,以宣教风。他要求各县治,地方“约长”和“里长”等,必须“延师设教”,办好学校,传授诗文和仁、义、礼、智、德、让。清同治版《南安府志》载:“立社学以训童蒙,为谕俗文以化顽梗,百姓遵用其教。”黄绾在《阳明先生行状》中也记道:“又行乡约,教劝礼让。又亲书教诫四章,使之家喻户晓。而赣俗丕变,赣人多为良善,而问学君子亦多矣。”这段文字说明了王阳明推行《南赣乡约》的结果,也肯定了赣南人良善、好学的淳朴民风。

《王阳明全集》卷三十三《年谱一》也详细记载了王阳明兴学之事:“先生谓民风不善,由于教化未明。今幸盗贼稍平,民困渐息,一应移风易俗之事,虽未能尽举,姑且就其浅近易行者,开导训诲。即行告谕,发南、赣所属各县父老子弟,互相戒勉,兴立社学,延师教子,歌诗习礼。出入街衢,官长至,俱叉手拱立。先生或赞赏训诱之。久之,市民亦知冠服,朝夕歌声,达于委巷,雍雍然渐成礼让之俗矣。”这种以官府名义设于乡社间的学校,官府承担教舍建设、师资费用,并对入学生员给予免差役及适当学资补助,且配以“十家牌法”强制推行,一时间极为昌盛。

王阳明主政时间及之后较长一个时期,几乎每个县邑的人口主要聚居地都建有社学。仅据清同治版《赣州府志》记载就有赣县高楼的章水乡(今章贡区水南)社学、默林的长兴乡(今默林)社学、文潭的大由乡(今大田)社学、兰塘爱敬乡(今南塘)社学,兴国县城南隅孝行坊社学、城北隅新安坊社学,龙南县治西南隅旧府馆社学,长宁县黄乡司故城社学,南康县顺化乡社学(相安司署右)、南良村社学,崇义县养正社学、志通社学、徙义社学、广业社学,等等。受官府办学影响,民间义学也随之兴起,如于都县堪头脑义学、奎星阁义学、信丰县宾兴义学、养正义学,兴国县冀林义学、王原义塾,等等。

第二块牌谕《颁行社学教条》,主要是关于教师和教学内容:“先该本院据岭北道选送教读刘伯颂等,颇已得人;但多系客寓,日给为难,今欲望以开导训诲,亦须量资勤苦,已经案仰该道通加礼貌优待,给薪米纸笔之资。”在要求对教师给予必要的礼遇、资助的同时,指出教育的根本是“要不时劝励敦勉,尽心训导,视童蒙如己子,以启迪为家事,不但训饬其子弟,亦复化喻其父兄”。王阳明时刻强调心对德行培育的作用,要求教师们要严格管教学生“不但勤劳于诗礼章句之间,尤在致力于德行心术之本”。其实,内心里王阳明更在意德行心术的培养、更不屑于文词章句的追求的,他在和徐爱的对话中,表达过这样的观点:“天下所以不治,只因文盛实衰。入出己见。新奇相高,以眩俗取誉。徒以乱天下之聪明,涂天下之耳目。使天下靡然争务修饰文词,以求知于世。而不复知有敦本尚实,反朴还淳之行。”他认为天下不治,在于人们太过重于修饰文词而忽视淳本尚实,一味地故弄玄虚、追求新奇,其结果是“乱天下之聪明,涂天下之耳目”。所以,王阳明强调教育的最终目标在于“务使礼让日新,风俗日美”,其目标是教育学生“致良知”、做有德之人,“亦复化喻其父兄”,从而达到家族共同受教、地方道德全面教化的目的。

第三块牌谕《行于都县建立社学牌》。王阳明为什么选择于都县为建立社学的试点地呢?正德十二年(1517年)五月,王阳明完成漳南平乱班师回赣途中,在于都(今于都)罗田岩与一批来自本邑和吉安的弟子们首次聚合。于都罗田岩这批弟子中好几位后来成了王阳明南赣巡抚时期最得力的谋士兼学生,比如何廷仁、黄弘纲就是长时跟随王阳明在身边的两人。而稍后相识的袁庆麟则是被王阳明另眼相敬的一位于都藉学人。袁对圣学早有所悟,江西省督学邵宝曾聘请他主持白鹿洞书院,赣州知府吴珏也曾请他为郡学施教。正德十三年(1518年)四月,回到家乡的袁庆麟携所著《刍荛余论》到赣州专程谒阳明先生,两人交谈甚欢,王阳明称其文章为:“是从静悟中得来者也”,于是聘请他督导本府社学,至此袁归于王门之下。这年六月,袁为王阳明《朱子晚年定论》作跋。七月,袁私自做主将王阳明《朱子晚年定论》及其《序言》率先刊刻于于都。王阳明在《与安之书》中曰:“……诸子近刻于都,初闻甚不喜,然士夫见之,乃往往遂有开发者,无意得此一助,亦颇省颊舌之劳也。”可见,两人关系深厚。有感于于都文化学者之昌盛,王阳明在推行社学活动时,最早将这项任务交给了于都县,正德十六年(1521年)十二月二十七日,王阳明颁布了县邑层次的第一面兴办社学牌《行于都县建立社学牌》:“本院近于赣州府设立社学乡馆,教育民间子弟,风俗顿渐移易。牌仰于都县掌印官,即于该县起立社学,选取民间俊秀子弟,备用礼币,敦请学行之士,延为师长。查照本院原定学规,尽心教导。务使人知礼让,户习《诗》、《书》丕变偷薄之风,以成淳厚之俗。勿得违延忽视,及虚文搪塞取咎。”其中“敦请学行之士,延为师长”,即指于都学者袁庆麟等。

总之,王阳明时期强制推行的书院与社学教育,极大地教化了当时当地百姓,改善了长期贼乱造成的长久混乱的民风民俗,南赣风气为之一变。今天,南赣客家人普遍热情好客、知识有礼,与当年王阳明的书院及社学教育不无关系。

此外,王阳明还以身作则,从自己的勤政、仁政形象做起,以力图唤起民众的教化意识。“立法定制,令赣属各县俱立社学,以宣教风,城中立五社学:东曰义尔书院,南曰蒙正书院,西曰富安书院,又西曰镇宁书院,北曰龙池书院,选生儒行义表俗者,立为教读……教之歌诗习礼,申以孝悌,导之礼让,未期月而民心变,革奸轨而化善良。”他要求各县治,地方“约长”和“里长”等,必须“延师设教”,办好学校,传授诗文和仁、义、礼、智、德、让;要求教师应以国为重,鞠躬尽瘁于教学,使“乡里子弟,不但勤劳于诗礼章句之间,尤在效力于德行心术之本,务使礼让日新,风俗日美,庶不负有司作兴之意,与士民趋向之心”。形成“天下犹一家,中国犹一人,”达到“家齐国治而天下平”的目的。

(三)以“乡约”为执行者

乡村治理的核心问题是基层农民的组织体系及其控制模式的建构问题。

先秦时期的文献记载中就已出现了乡、党、朋、间、族、邑、邻、里、什、伍等有关农村基层组织的概念,这意味着,乡村治理问题在先秦时期就受到了统治者的重视。史学家吕思勉指出:“列国时代的地丈,泊孟划,其大的,不过是后世的乡镇”。为此,他援引了两部典籍的记载为证:据《尚书大传说》:“古八家而为邻,三邻而朋,三朋而为里,五里而为邑,十邑而为都,十都而为师,州十有二师焉”。另据《周官》记载:“五家为比,比有长。五比为间,间有骨。四间为族,族有师。五族为党,党有正。五党为州,州有长。五州为乡,乡有大夫。遂以五家为邻,邻有长。五邻为里,里有宰。四里为赞,赞有长……”

秦汉基层组织体系的结构是:五家为伍,伍长主之;二五为什,什长主之;十什为里,里正主之;十里为亭或乡,亭由亭长主之,主捕盗贼,维持治安,管理释馆;乡有秩、三老、音夫、游徽,分别主管赋役、教化、争讼、治安等事。吕思勉根据《汉书·百官公卿表》和《续汉书·百官志》的记载,将秦汉时期基层组织体系的分工及其运作状况勾画得更清晰:“其时的制度系以五家为伍,十家为什,一里百家,有里魁检察善恶,以告监官。十里一亭,亭有长。十亭一乡、有秩音夫、游徽。三老管教化,体制最尊。音夫职听讼,收赋税,其权尤重。人民有知音夫而不知有郡县的。”

唐代以四家为邻,五邻为保,五保为里,五里为乡。宋代在沿袭前代基层组织体系的基础上,建立了保甲制度。到王安石变法时,农村建立了保、大保、都保的组织体系,其基本编制是:十户为一保,五十户为大保,十大保为都保。一保之内,各户相互监视,相互制约,遇事存疑均必须告官。

宋代的乡村治理中开始订立乡规民约,北宋时期吕和叔创办了乡村社区组织——乡约,史称“吕氏乡约”。“乡约”一说正式出现于此。吕氏乡约的基本特色就是,在一个农村社区之内,引导乡民自发互助,以共同承担经济、军事、治安、教育方面的事务,通过订立相应的盟约而形成一个农村社区共同体。南宋时期,朱熹又根据吕氏乡约进行发挥,以推动乡村治理。乡约的推行意味着对农村基层的治理从刚性的行政控制转向行政控制与有限的基层自治相结合的治理模式。南宋以后,中国农村社会逐渐陷入混乱无序之中,地主豪族大举兼并土地,土地更加集中于少数大地主之手,一部分农民失去土地之后或是沦为雇农,或是成为无业游民而涌入新兴的城市;农村基层的贪官污吏横征暴敛,鱼肉百姓,使农民不堪重负;匪患连年,恶势力横行乡里,滋扰乡民。不堪重负的农民揭竿而起,矛头直接指向封建政权。

从元朝到明朝中叶,乡村治理问题一直是封建统治者们既感焦虑又鞭长莫及的一个难题。

王阳明乡村治理思想的形成是明朝中叶以来社会政治危机的直接产物。明朝中叶开始,社会矛盾日益凸现,皇室、贵族、宦官以及大官僚、大地主进行激烈的土地兼并,加深了农民同统治阶级之间的矛盾。到弘治年间,税田减少,税额不变,负担自然转嫁到农民头上,加上各种苛捐杂税,农民生活极其贫苦。而当时贵族、宦官对农民的压制是“占土地,敛财物,污妇女,稍与分辩,辄被诬奏,官校执缚,举家惊惶,民心伤痛人骨”。残酷的压迫激起了农民的反抗,大规模的民乱不断发生。

王阳明在平定了南赣民适之后,认识到“破山中贼易,破心中贼难”。他效法宋代吕和叔、朱熹推行乡约的做法,在赣南地区颁布了《南赣乡约》,倡导实行“十家牌法”,从组织体系上完善了保甲、乡约制度。为了推行乡约和十家牌法,他发布了多项文告,还向皇上请示调整某些地方的行政区划建制,以加强对农民的控制。这些因素相结合,形成了一套完整的乡村治理体系。

王阳明是有抱负的政治家,既要在专制政治的压制之下明哲保身,又不能忘怀儒家知识分子“经世济民”的人世精神,只好把政治眼光转向地方,转向基层,以期通过乡约来达到乡村自治,以巩固地方政权,从而实现自己的政治抱负。这一点是王阳明乡村治理思想形成的又一个原因。

乡约一词,在王阳明的《南赣乡约》中有两层意思。

其一,“乡约”是邻里乡人互相劝勉共同遵守,以相互协助救济为目的的一种制度。乡约制度其实质是一种民间的自治制度,所谓“官为民计,不若民之自为计”,而在某种意义上,这种制度又是民间乡村之间为需要救助者的自发救助。如《吕氏乡约》中明确规定相邻应互助互爱、“患难相恤”,对贫困但守本分的乡人,“众以财济之,或为之假贷置产以岁月偿之”。

其二,“乡约”是在官府指导下,由乡村中的村民邻里自愿加入(王阳明逝世,在南安举行三日祭祀活动时,便有“乡约王秉言”到场的记载),具体的方法是在地方上推举一位年高德劭者为约正、两位有学行者为约副:“约正一人或二人,众推正直不阿者为之。专主平决赏罚当否”,此外每月另选一人为“直月”,月终如有善行者则加以奖励,有过者则加以劝改。“乡约”内部以定期聚会的形式,使乡人之间相亲相爱,淳厚风俗:“每月一聚,具食;每季一聚,具酒食”。在聚会中还进行公开赏罚:“遇聚会,则书其善恶,行其赏罚”。对于犯错误的,则记录在案以督促众人,而不可救药的,则开除出约:“右件过失,同约之人各自省察,互相规戒。小则密规之,大则众戒之,不听则会集之日,直月告于约正,约正以义理诲谕之,谢过请改则书于籍以俟,其争辨不服与终不能改者,听其出约。”在乡约内部,如果“若约有不便之事”则进行民主讨论“共议更易”。

乡约,作为《南赣乡约》的具体执行者,既有着对其品德、威望的公正性要求,官府也同时赋予了他们很大的权威,某种程度上他们是代表官府在家族执法、施政,起着对国家法律法规的一定的补充作用。比如官府要求以“十家牌法”推行《南赣乡约》的推行,其中如适应受教育的学子进入社学或乡学学习的问题,就由乡约们监督执行,凡应当就学而不就学或不好好学的孩子,父母当受处罚,学子也当受惩戒。当然,在执行过程中,也因乡约们的理解力、执法程度的差异性,而造成结果的差异性。比如,乡村出现男盗女娼类事件,乡村处理便出现超越国家法律的界限,惩处普遍偏重,多般会被装入猪笼浸入深潭中淹死,或是裸体游街示众,令其受不了污辱而自尽。

乡约之概念,到了民国时期依然存在。著名作家陈忠实先生的巨作《白鹿原》,其中就有给现世人的劝诫——第六章《乡约》,可见“乡约”概念直到民国时期依然存在。其中既有乡约的人物的概念,比如受政府领导下的乡间自治组织与组织者——担任白鹿原乡约的鹿子麟、滋水县总乡约的田福贤;也有类似于王阳明《南赣乡约》的《白鹿原乡约》具体内容,如:“一、德业相劝:德,谓见善必行、闻过必改、能治其身、能修其家、能事父兄、能教子弟、能御童仆、能敬长上、能睦亲邻、能择交游、能守廉洁、能广施惠、能受寄托、能救患难、能规过失、能为人谋事、能为众集事、能解斗争、能决是非、能兴利除害、能居官举职。凡有一善为众所推者,皆书于籍以为善行。业,谓居家,则事父兄,教予弟,待妻妾;在外则事长上,结朋友,教后生,御憧仆。至于读书、治田、营家、济物、好礼乐射御书数之类,皆可为之。非此之类皆为无益。二、过失相规:犯义之过六:一曰酗酒斗讼二曰行止喻违 三曰行不恭逊 四曰言不忠信 五曰造谣诬毁 六日营私太甚;犯约之过四:一曰德业不相劝 二曰过失不相规 三曰礼偕不相成 四日患难不相恤;不修之过五:一曰交非其人所交不限士庶但凶恶及游情无形众所不齿者若与之朝夕游从则为交非其人若不得已暂在还者非,二曰游戏怠情游谓无故出入及谒见人止多闲适者戏笑无度及意在侵侮或驰马击鞠之类怠惰谓不修事业及家事不治门庭不洁者,三曰动作无仪进退疏野及不恭者不当言而言当言而不言者衣冠太饰及全不完整者不衣冠而入街市者,四曰临事不恪主事废妄期会后时临事怠慢者,五曰用度不节不计家之有无过为侈费者不能安贫而非道营求者以上不修之过,每犯皆书于籍,三犯则行罚……”

2017年5月,陈忠实先生逝世一周年之际,大型电视剧《白鹿原》以史诗般气势横空出世,将陈忠实先生在他的乡土文学经典《白鹿原》里表达的他个人的《乡约》再次展示。可以说,借文学或影视的力量,劝世人向善,是一种智慧,更是一种良知之举。真正的致良知也。

四、《南赣乡约》的历史意义

(一)乡村自治的一次有益尝试

《南赣乡约》是王阳明在江西南赣地区推行乡村治理的总纲领,集中体现了他以儒家仁爱为本的德治思想,以教化为主导的治理思想以及以秩序建构为导向的管理思想。王阳明的亲民、致良知、知行合一等思想都直接贯穿在《南赣乡约》中。在其乡约中,他制定了推举约长、选贤任能,教化为主、刑法为次,整顿民风、礼仪教化等治理条例;还制定了乡约规章,维护安定、防微杜渐,体恤民众、遏制恶行等管理措施,对南赣社会秩序的建设、风俗的纯化产生了积极的作用。

而龙南及其南赣地区的对《南赣乡约》的具体实践,则是一次非常有效的乡村自治的有益尝试。对乡村来说,前所未有地拥有官府下放的自治权,用好则利国利族;对官府来说,也是一次有益的政治试验,乡村广袤,有限的官吏本就不可能将管理的触角延伸至每个乡村人家,借助乡村替代完成官府的一部分管理职能,若能达到乡村自治、风清气正的目的,何乐而不为?

可谓一拍即或。赣南地区在王阳明之后的五百年,家族力量一直很强大,民间自治在家族力量的影响下呈现长期相对平和的良好状态。今天的南赣地区之所以成为客家族群主要聚居地,今天的客家人呈现比其他地区更为显著的勤劳、淳朴、善良之国民性,自然也与当年王阳明的平乱,以及之后他所主张与倡导的教化之功不可分离。这与王阳明当年推行的《南赣乡约》及其逐步形成的乡村自治,有着十分密切的关联。

当然,期间不断有名宦在各个时期推出类似的乡约,如康熙年间兴国知县张尚瑗《请禁时弊详文》(张尚瑗:《潋水志林》卷之十三《国朝申文》,康熙四十三年),根据兴国当时社会问题,明确提出四项官府意义的乡规民约:“义子乱宗宜禁也,鬻卖室妻室宜禁也,弃卖祖坟宜禁也,浅殡开棺宜禁也”;还有赣州知府杨豫成推行的《劝戒词》,根据赣州府县当时的民间问题,也提出了“宜孝弟、须勤俭、勤读书、完国课、勿械斗、勿赍匪、勿唆讼、勿赌博、勿鸦片、勿盗贼”十项乡规民约,并在很大范围内成为赣南许多姓氏的家训主要内容;以及民国赣南行署专员、赣县助长蒋经国的《新赣南家训》。

(三)由“破山中贼”而“破心中贼”

当然,《南赣乡约》最大的意义是显性的,即实现王阳明的“破心中贼”的直接目的。

教育,抑或乡村自治,一切的结果都是为政治服务。王阳明最大的政治目标是实现南赣平和,是彻底消除山贼猖獗、民贼相通的恶像,是彻底消灭“山中贼”。而唯有真正灭“心中贼”,方可能达到彻底无“山中贼”。

《南赣乡约》的颁布与实施,可谓利在当时,功在当下。当时的南赣,风气焕然一新,民无重赋,家有田耕,城廓乡村,一派清明,其中社学最盛的于都县最为显著,《江西通史·明代卷》在“明代江西的社会风俗及其嬗变”中写道:“经过王守仁治理后的赣州府各县为例:于都‘丧不用浮屠’”。《赣州府志》之《人物志》中提及了王阳明主政时期出现的一些相关人物“李浩亮,兴国人。出谷助赈”“赖时雍,龙南人。岁贡。敦行重义。族有祭田,邑有义学,皆捐资为之” “郭文斌、吕彦文、郭执柏,皆赣人。正德间,各输谷一千石备赈”“葛昌信,字雪兰。于都人。正德间,江右饥,昌信捐谷一千六百五十石,如是者三”。这些人物都是善行人物,涌现在王阳明倡导良知之时,从侧面说明《南赣乡约》的影响。当普通百姓都向善、向上,做出平常不能做、不想做、不敢做的有德之举,民风、官风可见一斑。事实上,王阳明推行《南赣乡约》时期,来自乡村自发的大量的奖惩事件不断,风气急剧转变,表现在诸多的节女孝妇、善人义者受到表彰,或进入府志、县志、族谱,或授予牌匾悬挂祠堂或厅堂,或批准竖立牌坊昭告天下。现如今,赣南乡村各处仍散落大量明清时代一以贯之的激励性牌坊,高耸在乡村驿道、街巷路口、祠堂之前。

转载于“南赣巡抚”公众号