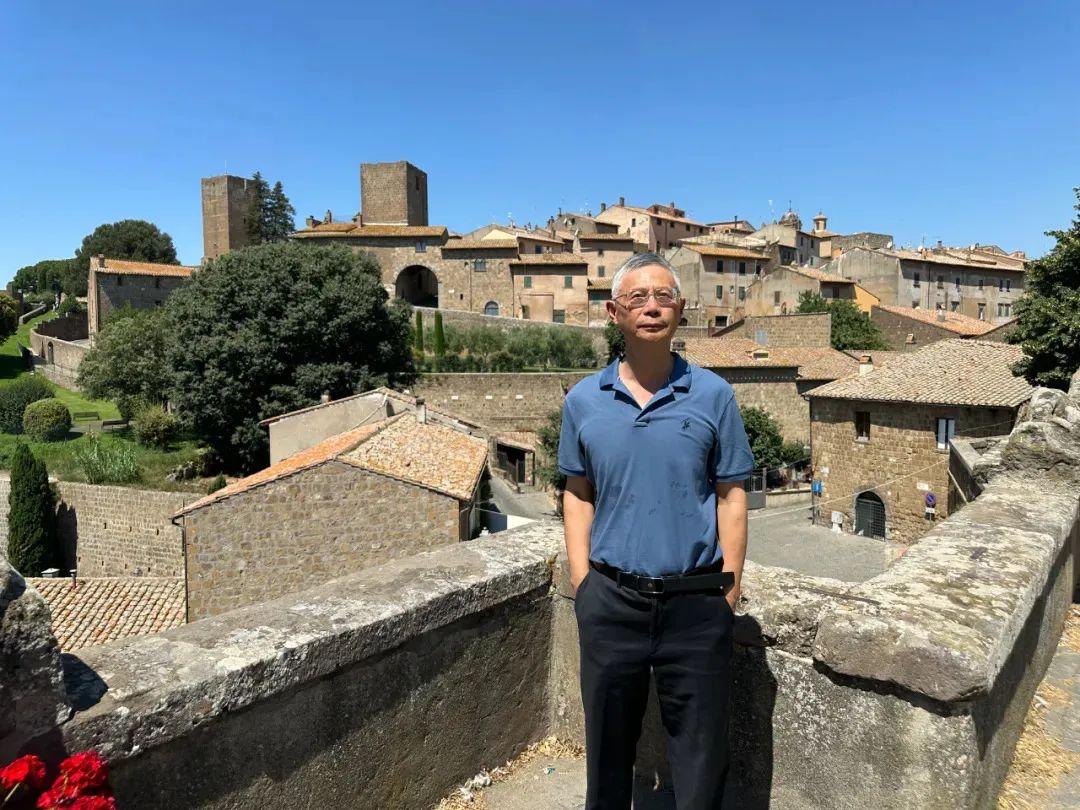

丁四新,1969年生,哲学博士。清华大学哲学系教授、博士生导师,教育部“长江学者”特聘教授,全国优秀博士学位论文获得者。曾任武汉大学二级教授,现兼任中国哲学史学会副会长、中国周易学会副会长、北京市哲学会副会长。主要从事中国哲学、中国经学和中国古典学的研究。著作有《郭店楚竹书哲学思想研究》《郭店楚竹书〈老子〉校注》《楚竹书与汉帛书〈周易〉校注》《先秦哲学探索》《周易溯源与早期易学考论》《中国哲学通史·秦汉卷》《洪范大义》《上博楚竹书哲学文献研究》《出土文献与早期道家》《远影碧空集》等,发表学术论文180余篇。

摘要:在荀子思想中,心与性是对立二分的关系,其心论即以此为前提。荀子的“本心”包括认识心和主宰心。荀子对于认识心做了很多论述,涉及其结构、对象、目的和特点等内容。“心有辩知”和“心有征知”两个重要命题,是荀子之认识心的内涵。主宰心亦称意志心,《解蔽》等对心的主宰性做了深刻而细致的描述。“心也者,道之工宰”这一命题是荀子之主宰心的内容。荀子的主宰心具有向善和择善的作用,也具有向恶和择恶的可能,而追根究底,心之善恶取决于意志心的作用。荀子具有“善心”和“恶心”的观念,且都是从用心或经验心的角度来说的,但他不具备本心意义上的“心善”观念,这一点与孟子大异。孟子具有“心善”的观念,其所谓心善兼包体用,实质是本心之善及其呈现。

关键词:荀子;本心;认识心;主宰心

荀子的心论是当前相关学者研讨的一个焦点问题。但从现状来看,如何认识和理解荀子之心,这仍然是一个问题。从构成来看,荀子之心的内涵很复杂,但无可否认,它们不是混沌一团或平行并列的关系,存在一定的层次和明显的区别。为了更好地认识荀子之心的性质及其内涵,本文采用“本心”与“用心”一对概念来做处理,而着重关注和阐明其“本心”的内涵,即荀子之心的基本性质和结构。顺便所及,本文亦讨论其他相关问题。

一、提出问题

心是荀子思想的重要概念,心论是其中的重要组成部分。近百年来,学者对于荀子的“心”概念及心论思想一直很关注。【1】关于荀子之心的性质,一般认为它是认识心或认知心,但也存在不同意见,个别学者甚至认为它是孟子本心意义上的善心。目前看来,荀子的“本心”是什么,这仍然是一个值得追问和讨论的问题。

(一)相关意见

荀子的心,冯友兰认为是“虑知心”,而牟宗三、徐复观认为是“认识心”,其意相近,这是一般看法。冯氏说:“总观以上所引,可见在荀子之心理学中,只有能虑能知之心,及有求而须满足之情欲。心节情欲,立‘权’‘衡’以于‘利之中取大,害之中取小’焉。荀子学说在此方面,盖与墨家之功利主义,完全相同矣。”【2】冯氏主要从功利主义的角度来判定荀子之心是“虑知心”。牟氏说:“孟子之心乃‘道德的天心’,而荀子于心,则只认识其思辨之用,故其心是‘认识的心’,非道德的心也;是智的,非仁义礼智合一之心也,可总之曰以智识心,不以仁识心也。此智心以清明的思辨认识为主,《荀子·解蔽篇》即在解人之蔽,以恢复其清明之智心。”【3】牟氏主要从思辨的角度来判定荀子之心是“认识心”或“智心”。徐复观的看法与牟氏的看法相同,他说:“孟子所把握的心,主要是在心的道德性的一面,而荀子则在心的认识性的一面;这是孟、荀的大分水岭。”【4】蔡仁厚肯定了牟、徐二氏所谓“认识心”的看法,他说:“荀子所说的‘心’,与孟子不同。孟子所说的仁义之心——四端之心、不忍之心、良心、本心,乃是道德的心,是道德主体(亦曰德行主体)。而荀子所说的知虑思辨之心,则是认知的心,是认知主体(亦曰知性主体)。”【5】蔡仁厚以四端之心、不忍之心、良心直接等同于本心,这在孟子思想中是可以成立的。孟子所谓本心即指四端之心、不忍之心或良心。韦政通继承牟说,将荀子的心判定为“认知心”,他说:“本书对荀子思想系统有一根本的认识,即:荀子乃‘由智识心’者,此与孔孟‘由仁识心’者不同……荀子‘由智识心’,即是说荀子心中所识之心的性质是一理智性的认知心;孔孟‘由仁识心’,其所识之心的性质是一道德性的德性心。这代表人心表现的两种基本形态。”【6】又说:“由意志自由而显之主宰之心,此心本身即直接可说是善的,与认知心之因知道可道合道而后涵有善义是不同的。因此,认知心之欲为善,只能间接说。”【7】由此,他还批评了民国时期陈登元所谓“孟荀两家皆主心善”的观点及叶绍钧(叶圣陶)的类似看法。【8】

唐君毅与牟宗三、徐复观的看法相近,只不过对于荀子的心他增加了“意志行为之心”一义,认为荀子的心“有向上之能”,是人能为善的根据。他说:“荀子虽未尝明言心善,然循荀子所谓心能自作主宰,自清其天君,以知道体道而行道上说,则仍不得不承认荀子之所谓心有向上之能,如上所说。所谓向上之能,乃由下直升,至其所谓性情之上,以知统类之道;而实行此道,以转而制性化性,以成善行者。由此而荀子之心,即只在第一步为一理智心,而次一步则为一意志行为之心。此意志行为之心,乃能上体道而使之下贯于性,以矫性化性者。”【9】其所谓“理智心”,即是牟宗三、徐复观二氏所说之“认识心”。而依笔者意见,“意志行为之心”既可以为善又可以为恶,只不过唐君毅特别强调其“向上之能”(即向善之能)的一面。唐氏的这一说法得到了许多学者的肯定和呼应,但个别学者却由此认为荀子主张孟子本心意义上的“心善”观念。林宏星接过新儒家的看法,一方面肯定荀子的心是认知心,其本身“不能创造道德法则”,另一方面认为人的道德主体成就于“心之所可”。他说:“荀子主性恶,人性中没有如孟子一样的养之即可放乎四海的‘四端’,而荀子言心又重在心的认知的性格,心并不能创造道德法则。但荀子倚重‘心之所可’,使得他即便在‘性恶’论的条列之下,人的道德修身也得以可能。在此一过程中,人性的原始欲望和‘心之所可’所包含的思虑、辨识、反省、评估及意志决断在成就一个道德主体和人的概念中扮演着关键的角色。”【10】林氏的后一看法具有积极意义,但所谓“心之所可”其实是就心的作用来说的。

周绍贤首先认为荀子持“性恶心善”说,云:“然《荀子》书中之总义则为性恶心善,心性分立之说……荀子以性为恶,以心为善,在其言论中,心之功用如下:心能克制恶性……心有思辨、有征知……心能知道。”【11】需要指出,周氏所做“心善”或“以心为善”的概括不是指荀子之本心是善的,而是指此心的作用能为善。由此可知,周绍贤的概括仍然遵循了牟宗三、唐君毅之意,但无可争议的是其用词存在不够精审的问题。梁涛接过唐君毅的说法而直接否定了所谓荀子之心是认知心的一般看法,认为荀子的人性论是“性恶心善”说。不过,仔细看来,其意与周绍贤的概括并不相同,而与民国时期陈登元等人的看法一致。梁氏说:“荀子的心并非人们所认为的认知心,而是一种道德智虑心,不仅能认知,也能创造,具有好善恶恶、知善知恶和为善去恶的能力……这种能力一开始还是潜在的,需要在后天进一步去学习、实践、完善、丰富之。”【12】在此,梁氏明确否定了荀子之心是认知心的一般看法,而云“是一种道德智虑心”,又云“这种能力一开始还是潜在的”。大抵上,他以心本善来理解荀子之心。对于这一观点,梁涛后来还作了补充论述。【13】现在看来,梁涛的意见其实与唐君毅的说法存在差距,未必合乎唐先生之本意。【14】

在当代学者中,强中华认为荀子的心性论是“性有恶端,心能择善”,可能最得荀子和唐君毅先生之意。强氏说:“荀子的心性论可概括为‘性有恶端,心能择善’……人心生而具有思考功能,出于本源之性;但心的活动是有意识的、自觉的、主动的,故不能纳入发用之性;心生而具有的思考能力是初级的,有待得到后天的提升;心可以选择不同路向的价值,选择正面价值这一行为,以及由此而累积的成果才属于人的本质属性;正面价值不是生发于个体自身的心,而是来源于人类累积的、社群公认的文明成果。”【15】需要指出,所谓“心能择善”,从逻辑上来看,并不是说心不能择恶。实者,心既能择善,又能择恶。正因为如此,所以心向善的当下意志和意念对于为善活动来说即是十分关键和重要的。

(二)提出问题

心是身体的中枢,是人的思维器官,人作为一个主体也通常落实在心上。这是中国古人的一般看法,荀子亦不例外。荀子对于心的看法比较复杂,具有多个层面。如何厘清荀子之心的内涵,区分其层次,以及由此确定荀子之心的基本特性和基本层面,这是研究荀子之心概念的基本问题。从上面的综述来看,学者几乎无一例外地承认荀子之心具有其基本特性和基本结构。换言之,荀子之心具有其底相。不过,对于荀子所言之心的底相,学者的看法未能完全一致。大多数学者认为荀子的心是认识心或认知心,但是少数学者不同意或者不能完全同意此一看法,个别学者甚至认为荀子持“性恶心善”论。不仅如此,从《解蔽》等篇来看,荀子也很重视主宰心或意志心的概念,而它是不是荀子之心的底相,以及它与认识心是何种关系,对此问题学界一直缺乏明确的界定与回答。为了厘清荀子之心的内涵,追问其底相,本文即采用“本心”与“用心”一对概念来作讨论。“本心”指荀子之心的底相或基本结构、特性。在此基础上,追问和讨论荀子之“本心”是什么,这是本文的核心问题。

“本心”和“用心”是一对概念,而何谓本心和用心,这是一个需要预先回答的问题。“本心”在传世先秦典籍中一共出现了二次,一次见于《孟子·告子上》,云“此之谓失其本心”,【16】另一次见于《司马法·严位》,云“本心固,新气胜”。【17】从字面上看,“本心”指本有之心、本来之心,或指初心、本意。它在《孟子》一书中亦不例外,只不过此一概念被孟子本体化了,具体指“良心”“仁义之心”或“四端之心”。因此,孟子的“本心”即指道德本心,它天生即是善的,是善性在心上的自然禀受和生现。总之,对于孟子来说,“本心”即是道德之善的本体之心。在传世汉代典籍中,“本心”共出现了六次,见于《春秋繁露》《潜夫论》《蔡中郎集》《汉书》《前汉纪》的相关书篇,其用法也大体上属于上述两种。

“用心”在传世先秦典籍中一共出现了四次:《论语·阳货》作“无所用心”,其中的“用心”是专心之义;《孟子·梁惠王上》作“无如寡人之用心者”,其中的“用心”是尽心之义;《荀子·劝学》作“用心一也”和“用心躁也”,其中的“用心”是使用其心之义。【18】另外,这一词也出现在郭店简《性自命出》第9号简中,云:“四海之内其性一也,其用心各异,教使然也。”此“用心”与《荀子·劝学》篇中的“用心”一词完全同义。

本文采用“本心”和“用心”一对概念来研究荀子的心论,目的是为了区分荀子之“心”概念的逻辑层次,特别是追问其基本性质和结构。而所谓荀子之心的基本性质和结构,即是本文所说之“本心”概念。本文使用“本心”和“用心”一对概念,与先秦秦汉语境中的同一词汇既有联系,又有区别。具体说来,在本文中,“本心”指本有、本然之心,或指心的本相、底相,具有本体性,但却不局限于孟子所说的道德本心。就先秦秦汉语境来看,孟子专以“良心”“仁义之心”或“四端之心”指“本心”,这只是“本心”概念的涵义之一。“用心”指运用或使用之心,是本体之心的作用。本心与用心是体用关系。本文的重心是追问和阐明荀子的“本心”概念。

二、心性二分与认识心

荀子之心是认识心,或称认知心、智识心,这是一般看法,也是本文所说荀子之“本心”概念的重要内涵。认识包括感性认识和理性认识,荀子的认识心所产生的认识属于知识化的理性认识。荀子之心的特性与孟子之本心(良心、仁义之心、四端之心)的特性是根本不同的。不仅如此,相对于孟子之心性一体贯通来说,荀子的心性是对立二分的。在偏向于政治兴趣的荀子哲学中,心的根本目的是认识道和把握道,即以“礼义之统”治理天下国家而致圣王之治。

(一)心性二分

荀子的“本心”以荀子对于心性关系的理解为前提,而在其思想中,心性两者是对立二分的关系。所谓荀子之心性是对立二分的关系,是相对于孟子之心性是一体贯通和一实之分异来说的。在荀子看来,心、性两者的本质是不同的。

何谓性?荀子在底层逻辑中被对立二分的关联思维所主宰,他运用此一思维,在性伪二分的基础上对“性”这一概念作出定义。《荀子·性恶》篇曰:

凡性者,天之就也,不可学,不可事。礼义者,圣人之所生也,人之所学而能,所事而成者也。不可学,不可事而在人者,谓之性。可学而能,可事而成之在人者,谓之伪。是性伪之分也。

《荀子·礼论》篇曰:

性者,本、始、材、朴。伪者,文理隆盛也。

《荀子·正名》篇曰:

生之所以然者,谓之性;性之好恶喜怒哀乐,谓之情;情然而心为之择,谓之虑;心虑而能为之动,谓之伪;虑积焉,能习焉,而后成,谓之伪。

从上述引文来看,荀子对于“性”的定义存在三个维度,一是从天生天就、无需学事而言:天生天就,不可学、不可事而在人者,这叫做性;可学而能、可事而成之在人者,这叫做伪。这即是所谓自然之性。二是从事物之对立两端而言:性者譬如本,而与末相对;譬如始,而与终相对;譬如材,而与用相对;譬如朴,而与文相对。性是本、始、材、朴,伪则是末、终、用、文。伪是文理隆盛,性则是素朴自然。部分学者由此认为荀子主张性朴论,而非主张性恶论。【19】笔者认为,这个说法是不恰当的。尽管所谓荀子主张性朴的看法具有一定的合理性,不算错误,但是它实际上将中国古人论性的两个视角混淆了:性朴是从本体论而言,而性恶则是从价值论而言的。性朴的说法与性本、性始或性材的说法相同,若如此,则荀子也主张所谓性本论、性始论或性材论。实际上,对于荀子来说,本、始、材、朴都属于譬说,是为了阐明“性”概念所包含的“初始”之义。这一涵义,孟子亦不必反对,他所反对的是告子将人性概念的内涵仅仅定义于此并局限于此。在孟子看来,“生之谓性”的定义无法区别“人之性”与“禽兽之性”(如“犬之性”“牛之性”)。孟告的相关辩论,参见《孟子·告子上》第三章。三是从生成系列而言:生、性、情、虑、伪构成了一个关于人之生命存在的概念体系,其中性是生之所以然者。《正名》篇所谓“生之所以然者,谓之性”这个定义很重要,揭示了生、性两概念的关系及古人提出这一概念的意义所在。对于此一定义,孟子亦不必反对。

在《荀子》一书中,心与性的分布基本上是分散的,上下对言的例子并不多;不过,从这些不多的例子中我们可以看出,它们在荀子思想中呈现出对立二分的特性。在上引《正名》篇一段文字中,心即是作为一个与性相对立的关键因素出现的。同样的情况,亦见于《荀子·性恶》篇的一段文字:“夫人虽有性质美而心辩知,必将求贤师而事之,择良友而友之。”“知”当读作“智”,说见下文。荀子认为人的本性是恶的,而非善的,善来源于人后天的渐靡积习,所引《性恶》篇这段文字及其上下文就论述了此一观点。荀子认为,尽管与禽兽(如犬、牛)相较,人具备天生的美质,即具有“性质美”和“心辩知”的优点和特点,但是人之性并不天生即涵具仁义之善,相反仁义之善或礼义之善来自于后天的习伪。换言之,在荀子看来,尽管人具有天生的质美之性与辩智之心,但它们却不即是仁义之善或礼义之善本身。不仅如此,荀子的“性”还具有特定的内容,尽管辨智之心是天生的,但荀子却将其列为性的对立面。在《性恶》篇一段批评孟子性善说的文字中,【20】荀子通过“资朴之于美,心意之于善”的说法将心性当做并列的关系来对待。不过,严格从性的观念来看,生理之心即来源于性,是在阴阳气化过程中,对应人、物,性所生成的一个关键部件。这一点在《荀子·天论》篇中即得到了反映,荀子以好、恶、喜、怒、哀、乐为天情,以耳、目、鼻、口、形体为天官,以心为天君,并说:“心居中,虚以治五官,夫是之谓天君。”这即是说,凡是人,生来即具有此天情、天官、天君,它们是性在阴阳大化流行中的具体产物,而具备于此一身之中。因此作为天君的心与天官、天情一样,具有从属于“性”的一面,只不过此心属于气化之心或生理之心。此心,禽兽亦皆有之;至于思虑心、辩智心或智识心,荀子则认为只有人才具备之。而且,在荀子思想中,思虑心、辩智心或智识心与性是对立二分的关系。

总之,就来源看,心无疑出自于性、生成于性,故谓之天君,且带有“性质美”(《性恶》)的特点。但是,就心、性各自的本质来看,性自性,心自心,荀子认为它们的本质是根本不同的,二者是不同性质的实体,彼此不能贯通。这一点与孟子大殊,孟子以善心即是善性,善性落实为善心,善性与善心根本上是一实之分异。正因为如此,孟子可以心善证明性善。在心性对立二分的基础上,荀子还将“性”的内容具体分解为好、恶、喜、怒、哀、乐的情感(《正名》),或判定为“生而好利焉”“生而有疾恶焉”“生而有耳目之欲、有好声色焉”(《性恶》)的欲望。换言之,荀子将“性”所包含的内容具体界定为耳、目、鼻、口、形体的生理欲望及好、恶、喜、怒、哀、乐的自然情感,这与孟子对于“性”之内涵的界定大殊。孟子没有否认人天生即具有与荀子所说之天情相对应的好、恶、喜、怒、哀、乐,与荀子所说之天官相对应的耳、目、鼻、口、手足,以及与荀子所说之天君相对应的心,但是孟子都以道德标准判断之和贯通之:在他那里,天官不叫做天官,耳、目、鼻、口、手足是所谓小体和贱体;天君也不叫做天君,心是所谓大体和贵体。而心之所以是大体、贵体,是因为其所思所感直接是道德情感和道德理性,是恻隐之心、羞恶之心、恭敬之心和是非之心,是天生即包含仁、义、礼、智四端在内的理义之心或良心。因此,在孟子看来,人之所以为人,不是仅仅具备此天君、天官、天情的自然之资,而是于此自然之资中人同时具备此区别于禽兽的善性和理义本质——仁、义、礼、智。总之,在荀子思想中,心性两者是对立二分的关系,这与孟子的心性一体论是根本不同的。不仅如此,荀子的本心本性都是自然论的,而孟子的本心本性则是道德性质的。

(二)认识心与“心辩知”“心有征知”

从底相来看,荀子所言之心是认识心,而不是道德心。或者说,认识心对于荀子来说即是本心。关于认识心,荀子的论述众多,其中一些命题颇为重要。《荀子·解蔽》篇曰:

人生而有知,知而有志……心生而有知,知而有异。

凡〖可〗以知,人之性也;可{以}知,物之理也。以可以知人之性,求可{以}知物之理,而无所疑止之,则没世穷年不能遍也。

需要指出,在上述第二条引文中,“凡”字下,当脱“可”字;“可以知物之理也”“求可以知物之理”二句中的两“以”字,系衍文。【21】

《荀子·性恶》篇曰:

凡禹之所以为禹者,以其为仁义法正也。然则仁义法正有可知可能之理。然而塗(途)之人,皆有可以知仁义法正之质,皆有可以能仁义法正之具,然则其可以为禹明矣。

夫人虽有性质美而心辩知(智),必将求贤师而事之,择良友而友之。

上述《解蔽》《性恶》两篇的四条引文,可以联合起来看。荀子所谓人有“性质美”,指区别于禽兽者而言;而此区别于禽兽者的“性质美”,即是指人有“可以知”之性;而人有此“可以知”之性,即是指心——“心生而有知”。可见荀子的本心即是所谓认识心。不仅如此,作为本心的认识心,凡圣无别,人皆有之:“塗(途)之人,皆有可以知仁义法正之质。”有此认识心即有其认知作用,而有此认知作用,即有此从此到彼的具体认知和过程。对于荀子而言,认识心的认知作用是对象性的,既包括对于外在事物及“物之理”的认识,又包括对作为道德知识的“仁义法正之理”的认识,还包括对于道德心理、道德意识的认识(对象性的反思和知识)。这一点与孟子颇不相同。孟子心论的底层结构是本心和思心,本心是能够被其自身所经验到的,而思心具有知识性和实践性两大特点,如果思心能够反思反求于本心,顺遂其天赋的良善本性,那么本心即可以得到存养和扩充。

不仅如此,在《解蔽》篇中,荀子还以光为喻,以明暗两种特性阐明心的认识作用。《解蔽》曰:“凡人之患,蔽于一曲,而闇于大理。”“蔽”即蒙蔽、壅蔽,与明察相对。这充分说明荀子的心是认识心,是对于事物及其理的反映。在此基础上,荀子进一步认为心所认知的对象是道(此道着重为治国平天下之道),心与道的关系,或者说,心如何认知道和把握道,是《解蔽》篇的中心问题。荀子将解决此一问题的关键放在心本身的修养上。他以槃水(相当于鑑或镜)为喻,阐明本心和用心的关系。心譬如槃水,正措勿动,则会出现“大清明”的状态。“大清明”既是心的本然状态,又是心通过修养所可能达到的存在境界。相应地,通过“虚壹而静”的功夫,此心即可以达到“大清明”的状态。由此可知,归根结蒂,荀子的心是认识心,认识心是荀子之心的本相。

除了断定认识心是荀子之心的本相外,荀子对于认识心还发表了一些特别看法,需要予以辨析和阐明。上引《性恶》一条云“心辩知”,“心辩知”即是认识心的内涵之一。“辩”是辩慧义。《广雅·释诂一》:“辩,慧也。”《逸周书·官人》“不文而辩,曰有虑者也”,《史记·李斯列传》“辩于心而诎于口”,两“辩”字都是辩慧义。“知”当读为“智”。【22】“辩知”,古书或作“辩智”,是战国晚期至汉代的流行词汇。【23】“辨智”是同义复词。若分别之,则“辩”是辨析性的聪明、智慧,而“智”是智慧一词的通言。《荀子·正名》篇对于“智”的内涵有所阐明,云:“所以知之在人者,谓之知(智);知有所合,谓之智。”【24】“谓之知”的“知”字,卢文弨读作“智”,【25】其说是也。不过,从引文看,前后两个“智”字的含义不同,前一字是指认识心本身的内涵,是《性恶》篇所说“心辩知”的“辩智”,而后一字则是指认识心发生作用的良善结果。又,前引《正名》篇一段文字说:“情然而心为之择,谓之虑。心虑而能为之动,谓之伪。”它也说明,思虑心是荀子认识心的内涵。而所谓思虑心无疑包含铨择或选择之义。

《荀子·正名》篇又提出了“心有征知”的说法或“征知之心”的概念。征知之心与辩智之心,都是荀子认识心的重要内涵。何谓征知之心,它是否属于认识心的范畴,这是两个需要讨论的问题。《正名》篇曰:

然则何缘而以同异?曰:缘天官。凡同类同情者,其天官之意物也同。【26】故比方之疑(拟)似而通,是所以共其约名以相期也。形体、色、理以目异,声音清浊、调竽<节>奇声以耳异,甘、苦、咸、淡、辛、酸、奇味以口异,香、臭、芬、郁、腥、臊、洒酸<漏庮>、奇臭以鼻异,疾、养(痒)、凔、热、滑、铍<皲>、轻、重以形体异,说(悦)、故、喜、怒、哀、乐、爱、恶、欲以心异。心有征知,征知则缘耳而知声可也,缘目而知形可也。然而征知必将待天官之当簿(薄)其类然后可也。五官簿(薄)之而不知,心征之而无说,则人莫不{然}谓之不知。此所缘而以同异也。【27】

上引一段文字的大意是讲制名的原则,而这个原则即是同类则同名、异类则异名。人如何做到同类则同名、异类则异名,以制名呢?答案是“缘天官”。“缘”是因缘、依据之义。在依据天官以认知事物,进而制名的过程中,征知之心发生征知的作用是其中的关键。心如征知,则依耳而知声之同异,依目而知形体之同异,如此等等。

“天官”,又见《天论》篇,《正名》的“天官”包括耳、目、鼻、口、形体及悦、故、喜、怒、哀、乐、爱、恶、欲之心,但却不包括征知之心。悦、故(故作之情)、喜、怒、哀、乐、爱、恶、欲之心,《天论》篇谓之“天情”。征知之心则与此不同,它虽然参与天官的认知活动,但却是其主宰者和指挥者。这即是说,在《正名》篇中,荀子将心一分为二,一是情感之心,二是征知之心。情感之心属于天官,出于自然,不具备主宰性和意志性;而征知之心则属于天君,自当具有相应的主宰性和意志性。不过,对于“征知”,荀子到底是从认知心还是从主宰心来看待之的呢?这是一个值得深入讨论的问题。

上述引文中的“征”字,原皆作“徵”。“征”是“徵”的简体字。其实,在古书中,徵、征本不同字。下文凡作“征”字者,皆是“徵”字。关于“心有征知”,杨倞注:“征,召也。言心能召万物而知之。”【28】梁启雄注:“有借为‘又’。《庄子·列御寇》注:‘征,应也。’征知,谓外物的映象忽起,心应接了感性的反映而知,即感觉或感性的知。”【29】熊公哲注:“征,证也;有,读为又。征知,如闻钟声,而能证其为钟,见雪而能证其为雪;故缘耳而知声,可也;缘目而知形,可也。”【30】李涤生注:“‘有’,读为‘又’,言心于上所举九事而外,又能‘征知’。‘征知’,注:‘征,召也。言心能召万物而知之。’……(胡适之先生释‘征’为‘证’,近人多从之,可备一说。)”【31】《荀子新注》:“征,验证,考察。”【32】骆瑞鹤云:“有,即有无之有,梁氏、熊氏说误。征,征验;《新注》近是,而又引为考察则不当……心有征知,心有征有知。”【33】

今案:“有”当如字读,不读作“又”。“心有征知”上数句,都是从逻辑上罗列天官的功能,而不是对于一个具体认识过程的陈述。“心有征知”一句紧接上文而来,它仍是列数心的功能,据此可知“有”当如字读,而不当读作“又”,梁启雄、李涤生之说误。“征”当如胡适说,训为“证”,即征验、证验、应验、效验之义。一个简单的理由是,《荀子》“征(徵)”字凡十见,除了上引《正名》篇本章中的四例外,其他六例皆是证验之义。【34】由此可知,《正名》篇“征知”的“征”字,其义亦不当有例外。《正名》篇下文云“心征之而无说,则人莫不然谓之不知”,据此可知,“心有征知”确实即是心有征验而知之之意:此征验之知需待一定的辩说,然后他人方可知晓之。“征知”即征验之知,是理性之知,是心对于感官认识进行加工、证验和反思后之知。综上所论,可知征知之心确实属于认识心的范畴。

与此相对,如果按照杨倞注,“征”训为“召”,那么征知之心的属性就变得模糊了。《说文·彳部》:“征(徵),召也。”《说文·口部》:“召, 也。”“征”,义为征召、召唤;“征知”,义为征召而知或召唤而知。这样一来,征知之心即染上了浓厚的命令色彩,带有主宰心的意味。

也。”“征”,义为征召、召唤;“征知”,义为征召而知或召唤而知。这样一来,征知之心即染上了浓厚的命令色彩,带有主宰心的意味。

三、主宰心

除了认识心外,荀子还认为心具有主宰性,在《解蔽》等篇中他即对于心的主宰性着力做了刻画。笔者认为,主宰性是荀子之心的本相之一。换言之,荀子的“本心”概念即包含此一义。不仅如此,荀子还认为心具有向善与择善的可能,但很显然,此心亦具有向恶和择恶的可能。同时,本心也包含着认识心的知善与知恶的活动。不过,知善却不一定向善、择善和为善,知恶却不一定向恶、择恶和为恶,因此心的向善、择善与为善以及其向恶、择恶与为恶,就必须建立在意志心或主宰心的基础上。由此可知,主宰心或意志心无疑是荀子之“本心”概念的内涵。与此相对,心的向善、择善与为善或向恶、择恶与为恶,则是主宰心或意志心的作用。

(一)心的主宰性与意志性

在《天论》中,荀子以阴阳大化理论解释人与万物的生成,【35】其生成论思想无疑属于气化的宇宙生成论。《天论》篇曰:“天职既立,天功既成,形具而神生,好恶、喜怒、哀乐臧(藏)焉,夫是之谓天情。耳、目、鼻、口、形{能}各有接而不相能也,夫是之谓天官。心居中,虚以治五官,夫是之谓天君。”“形能”的“能”字当是衍文,【36】疑涉下文“能”字而衍。“虚”字,旧注连上读,【37】殆误。据《天论》可知,荀子将人看做阴阳大化流行的产物,人的生命结构包括形神两个方面,分开来说,包括天情、天官和天君。天君指心,天官指耳、目、鼻、口、形态,天情指好、恶、喜、怒、哀、乐。君即是君主,官即是官员、官吏。从天君、天官的比喻及“心居中”的说法来看,荀子认为,心是耳、目、鼻、口、形体的主宰,居于一身之中,是身体中最重要的部件。顺便指出,荀子使用天君、天官的词汇,其意义与孟子以大体小体、贵体贱体指称心与耳、目、鼻、口、手足大殊:荀子着重从气化流行看人,而孟子则着重从道德性看人。荀子从气化流行看人,故其谓心为天君,耳、目、鼻、口、形体为天官;孟子从道德性看人,故其谓心为大体、贵体,谓耳、目、鼻、口、手足为小体、贱体。大体小体与贵体贱体的称呼,很显然是进行价值判断的结果。从自然看人的生命和从价值看人的生命,这是荀子和孟子的大别处。进一步,心(天君)之所以能主宰耳、目、鼻、口、形体(天官),还涉及心的意志性。荀子的心无疑具备意志性,心若没有意志性,就不可能施行和役使其行为。

《正名》篇提出了“心也者,道之工宰”的说法,表明心具有主宰性和意志性。是篇曰:

辩说也者,心之象道也。心也者,道之工宰也。道也者,治之经理也。心合于道,说合于心,辞合于说。

上述引文以辩说为中心,以心为中介,以道为终极根据。心与道是主客对立的关系,心对于道的认识应当满足“心合于道”;然后辩说合于心,言辞合于辩说。“象”,杨倞注“想象”,【38】包含思考、描绘之义。第一句是说,辩说是心对于道的想象和思考。换言之,心对于道的想象、思考需以辩说阐明之。“经理”,义为常理或贯通性的原则。第三句是说,道是治理天下国家的根本原则。第二句是本文讨论的重点。“工宰”,杨倞注:“工能成物,宰能主物,心之于道亦然也。”【39】此训“工”为工匠、工人。王先谦《集解》引陈奂曰:“工宰者,工,官也。官宰,犹言主宰。(《广雅》:‘官,主君也。’)《解蔽篇》曰‘心者,形之君也,而神明之主也,出令而无所受令’,是其义。旧注失之。”【40】梁起雄《简释》引王懋竑曰:“工乃‘主’字之讹。”【41】李涤生《集释》:“近贤多以‘工’为‘主’字之误。言心是大道的主宰。”【42】

今案:“工宰”连言,在先秦秦汉古籍古书中仅见于《荀子》此篇。首先,王懋竑等人以“工”字为“主”字之误,这是不对的。一者,“工”“主”二字的战国古文及秦汉文字相差较大;二者,“主宰”连言,不见于先秦秦汉其他文献。“工”,杨倞注为工匠、工人,这大概是不对的,陈奂已指出。“工宰”,陈奂以为同义复词,“犹言主宰”,学者多从之。这样,“心也者,道之工宰”即是说,心是道的主宰。不过,陈奂曲为之辞,先训“工”为“官”,然后又训“官”为“主君”,这是不对的。其实,“工宰”是一个偏义复词。“工”,工官、官吏,如《尚书·尧典》中的“百工”即“百官”。而在此“工宰”一词中,“工”作为语素只起陪衬音节的作用,并无实义。偏义复词是古代汉语中的常见现象,如《墨子·非攻》“今有一人入园圃,窃其桃李”,“园圃”即只取“园”字之义。又如“国家”一词,《荀子》一书多见,但一般只取“国”字之义。这样,“道之工宰”也即是“道之宰”。文中的“宰”,指辅宰,为百官之长。由此引申,“宰”有主宰义。在《正名》篇中,此“宰”字具体指主宰者,即处于支配地位的人或物。相近的用法,见《吕氏春秋·精通》篇:“德也者,万民之宰也。”高诱注:“宰,主也。”【43】据此可知,“心也者,道之工宰”即是说,心是道的主宰者。无疑,荀子认为心对于道具有主宰性,而正是在这种主宰性中,心可以知“道”,并知道如何实践道。

关于心的主宰性和意志性,《解蔽》篇的论述更为清晰、明确。是篇曰:

心者,形之君也,而神明之主也,出令而无所受令。自禁也,自使也,自夺也,自取也,自行也,自止也。故口可劫而使墨(默)云,形可劫而使诎(屈)申(伸),心不可劫而使易意,是之则受,非之则辞。故曰:心容,其择也无禁,必自见{其物}也杂博,其情(精)之至也不贰……故曰心枝(歧)则无知,倾则不精,贰则疑惑。以赞稽之,万物可兼知也。

在上述引文中,“心容其择也无禁必自见其物也杂博”十五字如何断句及理解,是一个问题,今以杨倞注为根据。杨倞注:“容,受也。言心能容受万物,若其选择无所禁止,则见杂博不精,所以贵夫虚壹而静也。”【44】据此注可知,“其物”二字或其中的“其”字是衍文。“心枝”的“枝”字,当读为“歧”。“歧”者,分歧,分散。“歧”则不专,“倾”则不正,“贰”则不一。“以赞稽之”四字上,疑有脱文,下文云“故君子壹于道而以赞稽物”。

在上引一段文字中,荀子认为心是形体和精神(神明)的君主,这无疑说明心具有主宰性。它既能主宰人的形体、精神及万事万物,又能主宰其自身,并自作主宰。相对说来,自作主张或心的自我主宰性更为重要和更为根本。对此,荀子在《解蔽》中篇即作了充分的描述:“自禁也,自使也,自夺也,自取也,自行也,自止也。故口可劫而使墨(默)云,形可劫而使诎(屈)申(伸),心不可劫而使易意,是之则受,非之则辞。”自作主宰,说明除自己外,心不接受任何他者或他人的支配和主宰,而此一点又显然是从推至其极的角度来说的。而心的这种绝对自我主宰,无疑是以相应的意志性为前提的。或者说,心如果没有相应的意志性,就没有其绝对的自我主宰性。意志心可以包括主宰心。

概括起来说,意志心(主宰心)和认识心是荀子的本心。从逻辑上来说,意志心或主宰心先于认识心;从心的作用来看,荀子之心的基本用途是认知或认识,认知或认识是心的基本属性。联系《荀子》全书,特别是从《解蔽》《正名》《性恶》等篇来看,荀子的本心无疑以认识心为重,心最重要的认识价值是知“道”或认识“道”。

(二)主宰心的向善与择善

推至其极,荀子认为作为人之主体的心具有绝对的意志性和主宰性。既然如此,那么从逻辑上来说,心是可以向善和择善的。不仅如此,在向善的意志心的主宰下,认知心也可以知善。合此心之向善、择善与知善的作用,人是可以为善的。这是荀子心论的基本逻辑和思想框架,而人之所以能成为道德实践的主体,即基于此。

荀子常以性、伪对言,这特别见于《性恶》《礼论》诸篇。在《性恶》篇中,荀子提出了“人之性恶,其善者伪也”的观点,这即是说,人之性是恶的,而人之伪(人为)是善也。又由于性是与生俱来的,荀子由此意识到,它不仅是不可以去掉之恶,而且是必要之恶,由此荀子确立了“伪”的价值和意义。在《礼论》篇中,荀子即提出了“性伪合”的著名命题。《礼论》云:“无性则伪之无所加,无伪则性不能自美。性伪合,然后成圣人之名,一天下之功于是就也。”所谓“性伪合”,就是以善之“伪”加之于恶之“性”,两者相互作用、和合,而达至于天下、国家的治平。《性恶》篇云“故必将有师法之化,礼义之道,然后出于辞让,合于文理,而归于治”,即是此意。

“性伪合”在观念上是一个很高级的命题。而如何合,这取决于“伪”;进一步,根据《正名》篇,这实际上取决于“心”。由此可知,荀子的人性修养论可作三种情况的推演:第一种是心直接作用于性,第二种是伪加之于性,第三种是心通过伪作用于性。第二种、第三种实际上可以合为一种。虽然荀子十分强调圣王教化之功,但是他完全意识到伪加之于性,这必须通过心来进行,所以第二种情况只有形式上的意义,它必须落实为第三种情况,因为伪加之于性,最终需要通过施加者之心和接受者之心来进行。《正名》篇曰:“生之所以然者,谓之性……性之好恶喜怒哀乐,谓之情。情然而心为之择,谓之虑。心虑而能为之动,谓之伪。虑积焉,能习焉,而后成,谓之伪。”从这段话可以看出,一是从性到伪的概念链条呈现出一个从恶向善的指向性过程,二是在此指向的过程中心起着关键作用。心的关键作用体现在两个方面,一是向善的指向性,二是伪是建立在心或心虑的基础上的。所以“性伪合”也就是此心(认知心、意志心)之思虑通过伪施加于性,而与性相和合。《正名》篇云“情然而心为之择”,这说明心确实具有择善并指向善的能力及可能性,而“心虑”即是君子、圣人“化性起伪”(《性恶》)的主体性基础。既然人性之恶是必需且必要的,恶性有其作为人之生命的基础性和合理性,那么在现实中人需要严格提防的即是人自身的“顺是”,因此荀子在人性修养论上的基本方法就是节性节欲和以伪化性。化者,变化。节者,节制、裁节。“性伪合”与“化性起伪”是目的和手段的关系。由此可知,荀子既不主张去性,也不主张逆性。在人性修养论上,荀子主张人性节制论和人性改造论。而且,无论是以伪化性还是节性节欲,都主要落实在现实性的、规范性的、文明性的“伪”上,即落实在“礼义之统”上,间接地落实在心虑上。而此心虑对于恶性仍然只是一种化易改造和裁节、节制的倾向。蔡仁厚说:“荀子思想中的心性关系,可以说是‘以心治性’。不过,并不是直接以心治性,乃是通过礼义而治性。”【45】“治性”的说法源自牟宗三。【46】这个说法大体上是对的,但是“治”字的使用并不很贴切。《荀子》中的“治”字,作为方法,一般对国、对民、对身而言,而对身又是对心、对气、对情、对欲而言。《荀子》一书明确出现了“治心”“治气”“治情”“治欲”的说法,但是没有出现“治性”一词。治对乱而言,乱是多,是不一;而性在荀子看来是本、始、材、朴,是一,故荀子不言治。

不但如此,《解蔽》篇还对思虑之心本身展开了反思并进行了划分。“思虑”是心的根本属性。因为此心天生即有思虑的功能,所以“心生而有知”。“知”是心的一种天赋能力,而知必有其对象(所知),只不过此对象既可以指向外在的人或物,又可以指向人自身,乃至心本身(反思)。在《解蔽》篇中,荀子根据所知对象的特性而将此心(用心)划分为人心和道心。道心即知道可道之心,而人心则指不知道不可道之心,是杂而不纯、充满情欲利害之心。正因为如此,所以荀子认为,恐惧此人心就可通达道心的精微(“人心之危,道心之微”【47】)。由此,荀子在人心修养上即主张“择一而壹”和“虚壹而静”。而人心、道心的分别,即意味着此心是可以向善和择善的;同时,从逻辑上来看,此心也可以是向恶和择恶的。从儒家立场来看,荀子无疑主张通过心灵修养而使所谓人心趋向道心和转化为道心。

(三)“善心”与“恶心”

不仅如此,荀子还有“善心”和“恶心”的观念。相关说法众多,今列数如下。

就“善心”观念来看,荀子提出了“圣心”(《劝学》)、“善心”(《乐论》)、“仁心”(《正名》《大略》)等说法。就“恶心”观念来看,荀子提出了“奸心”(《非十二子》《仲尼》)、“利心”(《非十二子》)、“诈心”(《仲尼》《王霸》)、“忍心”(《儒效》)等说法。而无论是“圣心”“善心”“仁心”还是“奸心”“利心”“诈心”“忍心”,这些说法无疑都是从用心或从经验心的角度来说的。换言之,荀子虽然具有“善心”和“恶心”的观念,然而它们都是从用心或经验心的角度,而不是从本心的角度来说的。

在用心上,荀子确实认为此心可以向善和择善;但与此同时,他也认为此心可以向恶和择恶。当然,由此可以反知,此心的向善和择善不是就本心来说的。换言之,在荀子看来,此心的向善倾向和择善能力不是天赋、固有的,不是天然如此和本来如此的。既然如此,那么我们就不能认为荀子具有本心意义上的“心善”观念。本心意义上的心善观念是孟子的思想贡献,是其性善论的必然推演。与此相对,在荀子那里,“心”作为道德主体,是从用心来说的。而用心的或善或恶,又来源于意志心作用下的或善或恶。

四、结语

众所周知,荀子主张性恶伪善,主张“化性起伪”。以伪化性是荀子思想的一大主张。而如何以伪化性,从底层逻辑来看,这取决于思虑心或认识心,特别是此心能否知“道”。不仅如此,思虑心或认识心还有其意向和目的问题,而在知“道”、可“道”的背后还存在一个主宰心或意志心的问题。荀子肯定心具有本然的意志性或主宰性,但其是向善还是向恶,则在于此心的发动。很显然,意志心或主宰心是荀子所说的本心,而其向善或向恶则属于此心的作用,属于用心或经验心的范畴。概括起来说,认识心和主宰心是荀子之心的本相,是所谓本心。这两种本心缺一不可,它们结合起来才是荀子“本心”概念的全部内涵。不仅如此,在荀子思想的逻辑中,意志心或主宰心还先于认识心,而不是相反。对于这一点,学者们的认识是不足的。与主宰心、认识心相对,荀子的善心或恶心观念则属于用心或经验心的范畴,是在用心或经验心的基础上来说的。据此,我们可以说,荀子虽然具有道德心的观念,但其所谓道德心仅是从用心或经验心上来说的,而不是从本心上而言的。由此可知,学者或谓荀子持“性恶心善”的观念,这是不对的,至少是不够准确的。

综上所论,荀子固然在本性论上主张性恶,但是在本心论上他并不主张心善。荀子所谓“善心”观念与其所言“恶心”观念相对,都是从用心或从经验心来说的。换言之,对于荀子而言,道德意识或道德心理(包括善恶两个方面)不是人先天固有的东西,而是后天获得或生成的。对于他而言,道德心实际上是认识心和主宰心的一种作用和结果,也即是认识心和主宰心进行道德认知、道德学习和价值判断的结果。孟子亦有后天意义上的道德心,此心有善有恶;但是孟子的思想不止于此,孟子主张性善及主张本心意义上的心善。因此,对于孟子来说,“心善”兼包体用,它既是性善在此心上的禀受和流行,又是本心之善在此心上的含具和呈现。

注释:

【1】近二十年来,学界发表的相关论文有数十篇之多。由此可知,荀子的“心”概念及其心论确实成为了相关学者讨论的一个焦点。

【2】冯友兰:《中国哲学史》上册(《民国丛书》第二编),商务印书馆1947年版,362页。

【3】牟宗三:《名家与荀子》,牟宗三:《牟宗三先生全集》第二册,联经出版事业股份有限公司2003年版,第194—195页。此书最初由台湾学生书局于1973年3月出版。其中的《荀学大略》一文最初发表于《理想历史文化》第2期(1948年7月)。后此文加上《〈荀子·正名篇〉疏解》,仍名之为《荀学大略》,于1953年12月由台北中央文化供应社出版。

【4】徐复观:《中国人性论史·先秦篇》,九州出版社2014年版,第217页。

【5】蔡仁厚:《孔孟荀哲学》,台湾学生书局1984年版,第405页。

【6】韦政通:《荀子的认知心及其表现》,韦政通:《荀子与古代哲学》,台湾商务印书馆1966年版,第140页。

【7】韦政通:《荀子与古代哲学》,台湾商务印书馆1966年版,第142页。

【8】韦政通:《荀子与古代哲学》,台湾商务印书馆1966年版,第142—143页。陈登元的说法,参见陈登元编:《荀子哲学》(《民国丛书》第四编),商务印书馆1928年版,第161—162页。

【9】唐君毅:《中国哲学原论·导论篇》,九州出版社2016年版,第99页。

【10】林宏星:《合理性之寻求:荀子思想研究论集》,台大出版中心2011年版,第205—206页。

【11】周绍贤:《荀子“论心”》,载《辅仁大学哲学论集(十七)》,辅仁大学哲学系出版1983年版,第57—65页。

【12】梁涛:《荀子人性论辨正——论荀子的性恶、心善说》,《哲学研究》2015年第5期。

【13】梁涛:《再论性恶心善说》,《邯郸学院学报》2023年第4期。

【14】梁涛的荀子“性恶心善”说发表后,遭到了杨泽波等人的批评。杨泽波:《“性恶心善说”献疑——对荀子研究中一种新观点的检讨》,《探索与争鸣》2023年第6期;张可佳:《荀子“性恶心善”说辩误》,厦门大学硕士学位论文,2022年,指导教师:谢晓东教授。

【15】强中华:《性有恶端,心能择善——荀子心性论发微》,《孔子研究》2021年第5期。

【16】《孟子·告子上》载孟子曰:“是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者,非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。嘑尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。万钟则不辨礼义而受之。万钟于我何加焉?为宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏者得我与?乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之,是亦不可以已乎?此之谓失其本心。”引文中的“本心”,具体指羞恶之心,但它可以扩展,“良心”或“四心”“四端之心”皆是“本心”。实际上,在孟子学中,人们正是这么使用的。

【17】《司马法·严位》:“凡战:以力久,以气胜;以固久,以危胜。本心固,新气胜;以甲固,以兵胜。”今本《司马法》的来源和成书过程比较复杂。此一问题,参见蓝永蔚:《〈司马法〉书考》,《安徽大学学报》1978年第3期;杨善群:《司马穰苴与〈司马法〉考论》,《管子学刊》1990年第2期;黄朴民、徐勇:《〈司马法〉考论》,《管子学刊》1992年第4期;刘建国:《〈司马法〉伪书辨正》,《管子学刊》1995年第3期;仝晰纲:《〈司马兵法〉的成书与流传》,《学术交流》199年第4期;王震:《〈司马法〉成书及版本考述》,《古籍整理研究学刊》2007年第6期。

【18】《论语·阳货》载子曰:“饱食终日,无所用心,难矣哉!”引文中的“用心”是专心义。《孟子·梁惠王上》载梁惠王曰:“察邻国之政,无如寡人之用心者。”引文中的“用心”是尽心义。《荀子·劝学》:“螾无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。蟹八跪而二螯,非蛇蟺之穴,无可寄托者,用心躁也。”引文中的“用心”是使用其心之义。“用心”在传世汉代古籍中多见,今不论。

【19】代表性学者是周炽成、林桂臻。参见周炽成:《荀子非性恶论者辩》,《广东社会科学》2009年第2期;《荀子乃性朴论者,非性恶论者》,《邯郸学院学报》2012年第4期;周炽成:《〈性恶〉出自荀子后学考——从刘向的编辑与〈性恶〉的文本结构看》,《中山大学学报(社会科学版)》2015年第6期;周炽成:《荀子人性论:性恶论还是性朴论》,《江淮论坛》2016年第5期。林桂榛:《论荀子性朴论的思想体系及其意义》,《现代哲学》2012年第6期;林桂榛:《揭开二千年之学术谜案——〈荀子〉“性恶”校正议》,《社会科学》2015年第8期。

【20】《荀子·性恶》:“所谓性善者,不离其朴而美之,不离其资而利之也。使夫资朴之于美,心意之于善,若夫可以见之明不离目,可以听之聪不离耳,故曰目明而耳聪也。今人之性,饥而欲饱,寒而欲煖,劳而欲休,此人之情性也。今人饥,见长而不敢先食者,将有是让也;劳而不敢求息者,将有所代也。夫子之让乎父,弟之让乎兄,子之代乎父,弟之代乎兄,此二行者,皆反于性而悖于情也。然而孝子之道,礼义之文理也。故顺情性则不辞让矣,辞让则悖于情性矣。用此观之,然则人之性恶明矣,其善者伪也。”

【21】参见李涤生:《荀子集释》,台湾学生书局1979年版,第498—499页。

【22】参见李涤生:《荀子集释》,台湾学生书局1979年版,第558—559页。

【23】《韩非子·内储说下》:“郑桓公将欲袭郐,先问郐之豪杰良臣辩智果敢之士。”同书《五蠹》:“故偃王仁义而徐亡,子贡辩智而鲁削。以是言之,夫仁义辩智,非所以持国也。”《战国策·东周策》:“欲决霸王之名,不如备两周辩知之士。”同书《齐策四》:“天下之士,仁义皆来役处;辩知并进,莫不来语;东西南北,莫敢不服。”从所引诸例来看,“辩知”即“辩智”,“知”读作“智”。

【24】所引《荀子·正名》篇一段文字,可能与《墨子》有关。《墨子·经下》:“物之所以然,与所以知之,与所以是使人知之,不必同。”《经说下》:“物:或伤之,然也;见之,智也。告之,使智也。”这也说明,荀子所说的“智”主要是就认知角度来说的。

【25】王先谦撰,沈啸寰、王星贤点校:《荀子集解》卷十六,中华书局1988年版,第413页。

【26】“意物”,在先秦秦汉古籍中仅见于《荀子》此篇,杨倞注:“天官意想其同类。”《荀子新注》:“意物:对事物的感觉印象。”李涤生注:“‘意物’,摄取物象。”参见王先谦撰,沈啸寰、王星贤点校:《荀子集解》卷十六,中华书局1988年版,第416页;北京大学荀子注译组:《荀子新注》,中华书局1979年版,第371页;李涤生:《荀子集释》,台湾学生书局1979年版,第513页。今案:当从杨注,“意”是意想、意度之义。“意物”指天官对客观事物进行感觉认识。

【27】引文中的校勘和释读,参阅了王先谦《荀子集解》(中华书局1988年版)第415—418页、熊公哲《荀子今注今译》(重庆出版社2008年版)第482—483、李涤生《荀子集释》(台湾学生书局1979年版)第513—515页的意见。

【28】王先谦撰,沈啸寰、王星贤点校:《荀子集解》卷十六,中华书局1988年版,第417页。

【29】梁启雄:《荀子简释》,中华书局1983年版,第313页。

【30】熊公哲:《荀子今注今译》,重庆出版社2008年版,第483页。

【31】李涤生:《荀子集释》,台湾学生书局1979年版,第514页。

【32】北京大学荀子注译组:《荀子新注》,中华书局1979年版,第372页。

【33】骆瑞鹤:《荀子补正》,武汉大学出版社1997年版,第149页。

【34】《荀子·儒效》:“是大儒之徵也。”同书《富国》:“观国之强弱贫富有徵。”同书《王霸》:“是治国之徵也。”同书《乐论》:“乱世之徵:其服组,其容妇。”同书《性恶》:“是性伪之所生,其不同之徵也。”同书《性恶》又曰:“善言天者,必又徵于人。”

【35】《荀子·天论》:“列星随旋,日月递照,四时代御,阴阳大化,风雨博施,万物各得其和以生,各得其养以成,不见其事,而见其功,夫是之谓神。”

【36】王念孙说,“能”读作“态”,认为“形态”是同义复词,同于“形体”一词。参见王先谦撰,沈啸寰、王星贤点校:《荀子集解》卷十一,中华书局1988年版,第309页。今案:王念孙说疑误,此“能”字当是衍文。“形能(态)”在先秦古书中仅此一见。而且,“形态”是否等同于“形体”一词,这是值得怀疑的。在《荀子》一书中,“形体”凡四见,皆指身体,尤指四肢或四体。此句,《荀子·正论》篇只作“形”字,云:“然则亦以人之情为目不欲綦色,耳不欲綦声,口不欲綦味,鼻不欲綦臭,形不欲綦佚。此五綦者,亦以人之情为不欲乎?”又《荀子·王霸》篇曰:“夫人之情,目欲綦色,耳欲綦声,口欲綦味,鼻欲綦臭,心<形>欲綦佚。此五綦者,人情之所必不免也。”其中,“心欲綦佚”中的“心”字当是“形”字之误。由此可证“形能”之“能”字当是衍文,不当读作“態(态)”字。

【37】杨倞注:“心居于中空虚之地,以制耳目鼻口形之五官,是天使为形体之君也。”参见王先谦撰,沈啸寰、王星贤点校:《荀子集解》卷十一,中华书局1988年版,第309页。今案:“虚”是心之所以能治理五官的修养方法,能虚则心能发挥其认识和主宰作用,进而能治理五官(耳目鼻口形)。此意参见《管子·心术上》。另外,“居中”的说法,古书习见,但“居中虚”的说法仅见于《荀子》此篇。

【38】王先谦撰,沈啸寰、王星贤点校:《荀子集解》卷十六,中华书局1988年版,第423页。今案:学者或以“象”训法象、效法,疑非。

【39】王先谦撰,沈啸寰、王星贤点校:《荀子集解》卷十六,中华书局1988年版,第423页。

【40】参见王先谦撰,沈啸寰、王星贤点校:《荀子集解》卷十六,中华书局1988年版,第423页。

【41】梁启雄:《荀子简释》,中华书局1983年版,第318页。

【42】李涤生:《荀子集释》,台湾学生书局1979年版,第523页。

【43】王利器:《吕氏春秋注疏》,巴蜀书社2002年版,第932页。

【44】王先谦撰,沈啸寰、王星贤点校:《荀子集解》卷十五,中华书局1988年版,第398页。

【45】蔡仁厚:《孔孟荀哲学》,台湾学生书局1984年版,第398页。

【46】牟宗三在《荀子大略》一书中说:“荀子之道即人之所以道、君子之所以道,亦即君道,君道即能群之道,即治道,故此道即‘人文化成’之‘礼义之统’也。以此治人、治性、治天,而广被人群,以成人能也,此即‘天生人成义’。”参见牟宗三:《名家与荀子》,牟宗三:《牟宗三先生全集》第二册,联经出版事业股份有限公司2003年版,第182页。

【47】《解蔽》“处一危之”等句,杨倞注:“危,谓不自安,戒惧之谓也。”王念孙同意此对“危”字的训释,云:“今但就《荀子》言《荀子》,其意则曰:舜身行人事而处以专壹,且时加以戒惧之也,所谓危之也。惟其危之,所以满侧皆获安荣,此人所知也。舜心见道而养以专壹,在于几微,其心安荣,则他人未知也。如此解之,则引《道经》及‘明君子’二句与前后各节皆相通矣。杨注谓‘危之当作之危’,非也。危之者,惧蔽于欲而虑危之也;之危者,已蔽于欲而陷危也。”王先谦同意王念孙的训释。参见王先谦撰,沈啸寰、王星贤点校:《荀子集解》卷十五,中华书局1988年版,第400页。《解蔽》所引《道经》此二句意思,梁启雄引梁启超说:“言人心之危,即道心之微,戒慎恐惧,即道心之最精处也。”参见梁启雄:《荀子简释》,中华书局1983年版,第299页。李涤生说:“‘人心’,谓常人之认识心。此心易蔽,惟专一于道,时加戒惧,则不蔽。‘道心’,谓化于道之道德心。由戒惧其心,道心日长,至于涵养纯熟,认识精微,而化于道,即为道心。此言:由人心之戒惧,可至道心之精微。(这是说养心的层次,观下文‘空石’一段可知。)”参见李涤生:《荀子集释》,台湾学生书局1979年版,第492页。今案:梁、李二注相通,其说是也。二氏均从杨倞注、王念孙说。考察《荀子》一书,“危”字有两种用法,一种是安危之危,另一种是危惧之危。前一义是《荀子》一书的通义,后一义即见于《解蔽》篇。《解蔽》一曰:“昔者舜之治天下也,不以事诏而万物成。处一危之,其容满侧;养一之微,荣矣而未知。故《道经》曰‘人心之危,道心之微。’危微之几,惟明君子而后能知之。”二曰:“辟耳目之欲,可谓自强矣,未及思夜。蚊虻之声闻则措其精,可谓危矣;未可谓微也。夫微者,至人也。至人也,何强?何忍?何危?故浊明外景,清明内景。圣人纵其欲,兼其情,而制焉者理矣。夫何强?何忍?何危?……此治心之道也。”这七个“危”字,都应当训危惧、恐惧。《说文·危部》:“危,在高而惧也。”此非危字的本义。据古文字学者的研究,危其实是跪字的初文。厃、危是二字。厃是一个会意字,是危高之危字的初文。(参见李学勤主编:《字源》下册,天津古籍出版社2012年版,第832—833页)厃由危高引申出危险和恐惧等义。心理上的不安即是恐惧义。后危行而厃废,诸义皆用“危”字。对于《解蔽》“人心之危”的“危”字,徐复观似乎训为危险,与大多数学者不同。徐说:“可知所谓人心之危,是说心一受到外物的干扰,其认识能力的正确性即成为问题,所以称之为‘危’的。”参见徐复观:《中国人性论史·先秦篇》,九州出版社2014年版,第221页。今案:徐说误。

此文原载《江海学刊》2025年第1期。