布依族,贵州安龙人,历史学硕士,中共修文县委党校高级讲师,兼任贵州龙场王阳明研究院理事等职,主要从事党史党建、阳明文化等方面的教学研究工作,主持完成省市各类科研课题10余项,参编《阳明文化的当代价值》等著作,在《中国领导科学》等刊物发表论文多篇,科研成果和教学成果曾多次获全省、全市表彰,曾获“新时代好干部”荣誉称号。

衣春迪

汉族,吉林长岭人,中共修文县委党校校委委员、教育科科长,高级讲师,政治学硕士,主要从事习近平新时代中国特色社会主义思想和阳明文化的教学研究工作,主持省市各类课题10余项,发表论文多篇,2次受邀为全体县级干部授课,教学专题多次获得各类教学奖项,荣获“贵阳市基层理论十佳宣讲员”称号。

基金项目:贵州省2023年度哲学社会科学规划课题“阳明文化‘两创’的贵州实践研究”(项目编号:23GZQN55)

摘要

成语作为具有民族性和丰富文化底蕴的固定短语,不仅应用广泛,而且对文化传承具有重要意义,体现了中国人特有的思想智慧和情感体验。王阳明不但在中国思想史上有着重大贡献,而且在语言文学上也作出了巨大贡献。王阳明对语言文学的重要贡献之一,就是在其为学、为政、为教是善于创造和提炼成语,这些成语蕴含着道德修养的途径、为人处世的原则、治国理政的智慧等丰富的文化内涵,许多成语一直流传使用至今,成为日用而不觉的语言元素。运用好这些成语,对推进阳明文化的宣传普及,提升城市文化品质,塑造城市人文形象,提升市民文化素养等无疑具有重要价值。

关键词

王阳明;传习录;成语;心学

王阳明是明代伟大的哲学家、思想家、政治家和军事家,其在“立言”上的建树不仅表现为在“龙场悟道”的基础上构建了系统完备的心学思想体系,而且还表现为在他为学、为政、为教时中善于创造和提炼成语,以“善造语”著称于世。这些成语是研究王阳明心学思想的重要组成部分,反映了明代中后期社会经济的发展,反映出在程朱理学一统天下的情况下,王阳明敢于突破教条,大胆地进行语言创新,为当时混乱浮躁的思想注入了鲜活的、独特的语言气息,为语言文学的发展作出了积极贡献。对王阳明创造提炼的成语进行梳理和研究,不但可以进一步深入理解王阳明心学及其影响,也为深化对王阳明“立言”成就的理解打开一个新的突破口。

01 王阳明所创成语的界定

按照《现代汉语词典》的界定,成语是指“人们长期以来习用的、简洁精辟的定型词组或短句。汉语的成语大多由四个字组成,一般都有出处”。作为中文词汇的组成部分,因其具有完整的意义、固定的结构、简洁的形式等特点,被广泛使用。对于王阳明创造和提炼的成语的界定,主要依靠现有的较为权威和具有代表性的成语词典。由于目前市场上的成语词典品种数量繁多,参差不齐,所以本文所指王阳明创造和提炼的成语主要是基于对《汉语大词典》等大型权威成语词典的文献检索,凡是在这些权威的大中型词典中能检索得到,并将之作为第一书证或最早书证的,均作为王阳明创造提炼的成语。

(一)源自《传习录》的成语

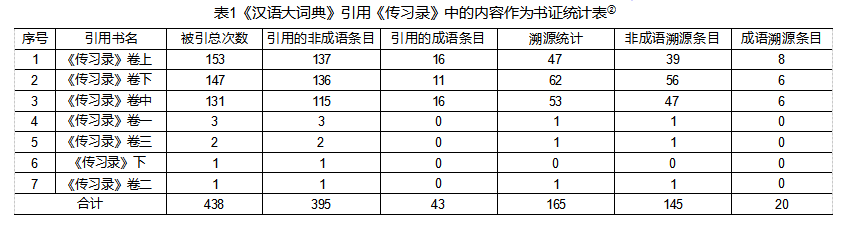

《传习录》是王阳明心学思想的集中体现,是了解和研究王阳明其人其学的重要著作,它的价值不仅在于其对阳明心学的系统阐述,更在于书中王阳明讲学论道的叙述语言具有高超的艺术表现力,也体现为王阳明对成语的创造和提炼。被称为汉语词典“世界之最”的《汉语大词典》,从《传习录》中引用了大量词语作为该词典词条的例证,许多甚至是词条的首证。通过对《汉语大词典》(知网版)的书证进行检索分析,可以发现《传习录》对中文词汇的贡献。统计结果见表1。

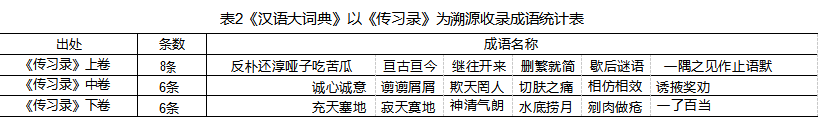

从统计结果来看,《传习录》中的词汇被《汉语大词典》引作书证的共有438条,主要包含了单字、词和成语三类,去除非成语条目395条,被引为书证的成语共43条,在词条的释义上采用或参照的是王阳明在《传习录》中关于该词语的表述。同时,作为词语溯源共165次,去除非成语溯源条目145条,成语溯源条目共20条。统计结果见表2。

从统计结果可见,《传习录》中的词汇对《汉语大词典》这部我国规模最大的汉语工具书的成书有着重要的贡献。除了《汉语大词典》引用《传习录》语料作为成语溯源实证外,一些比较有代表性、权威性的大中型成语词典,如由刘洁修编撰、开明出版社出版的《汉语成语源流大辞典》,由梅萌主编、商务印书馆国际有限公司出版的《汉语成语大全》等词典,还将《汉语大词典》未收录的《传习录》中的其他成语作为编撰成语词典的书证。通过检索可以发现,“康庄大道”“口耳讲说”“茫然莫知所措”“一家骨肉”“一了百了”“一言而喻”“知行合一”“一错百错”这8条出自《传习录》的成语被大中型成语词典作为词条的语料“出处”或最早书证,且被收录到这些成语词典中。

四音节词即“四字格”在《传习录》中被大量创造和使用,这些新词极大地丰富了汉语词汇量。虽然这些“四字格”的词语并非全部被认定为成语,但是在这些许多的“四字格”词语中,仍有《汉语大词典》《汉语成语源流大辞典》《汉语成语大全》等成语词典共收录了28条作为成语条目,足见《传习录》在语言文化上作为一座成语文化宝库的重要地位。

(二)源自非《传习录》的成语

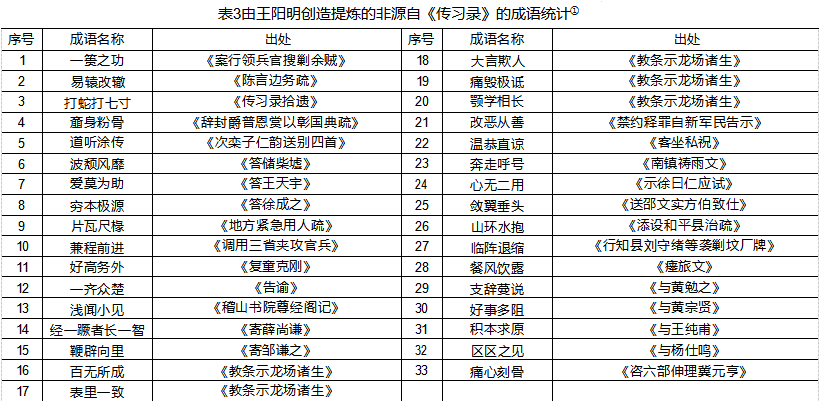

王阳明除了在《传习录》中创造提炼了许多成语,在其他诗文中也有成语的创造。通过对《汉语成语源流大辞典》《汉语成语大全》《中华成语大词典》和《中国成语大词典》等大中型成语词典的检索,可以发现由王阳明创造提炼的非源自《传习录》的成语共33条。统计结果见表3。

综上所述,若以前述这些有代表性且较为权威的词典的收录作为后世对王阳明对成语创造提炼的界定和标准,那么源自《传习录》的成语共28条,非源自《传习录》的成语33条,王阳明创造提炼的成语共计61条。虽然随着相关研究成果的不断出现,个别成语也会向前推移出现语料前出的现象,但就目前较为权威的语料而言,这些成语大多为王阳明所创造提炼。

通过对当代具有代表性、权威性的成语词典进行检索的这种方式,来界定王阳明对成语的创造提炼,具有以下意义。一是用现代人编撰的成语词典来证实王阳明创造提炼的成语在中文词汇中的首创地位,彰显其首创性。二是以此来说明王阳明创造提炼的成语与中华优秀传统文化的精神一脉相承,几百年来被一直延续使用至今,彰显其继承性。三是从另外一个层面证实了“王阳明是中国思想史上最具原创精神的一流大家,他在中国文学史上的地位其实也极为重要”。在突出其文学价值的同时也反映了王阳明从“潜心于辞章之学”到“辞章艺能不足以通至道”的转变,最后则经历了“龙场悟道”的转折,从此返归儒家正学的心路变化历程,这个过程体现了其语言表现的守正创新、返本开新的特点。

02 王阳明创造提炼成语的方式

成语作为中文词汇中特有的一种长期沿用的固定短语,多数源自古代思想文化经典、史料古籍。王阳明的《传习录》等相关著作不仅在中国古代文化典籍中有着重要的地位,更是汉语成语语料的重要来源。这些成语不仅蕴含着阳明心学的思想观念,而且为后人所津津乐道,日用而不觉。究其创造提炼成语的方式,主要有两种:

(一)王阳明首创的成语

王阳明首创的成语主要是后人不经过任何的加工和改动,直接沿用王阳明诗文中的原书文字和语言片段,并且保留原有的语法结构,这类成语构成了王阳明所创成语的主体部分,也可以看作原型成语。这些成语都是首次出现在王阳明的诗文中,为其所首创,经后世传播而广泛运用,并为当代人所熟知。王阳明在贬谪贵州龙场期间写给弟子的《教条示龙场诸生》这一经典文章中,就创造了“百无所成”“大言欺人”“表里一致”“痛毁极诋”“敩学相长”等成语。

除此之外,“餐风饮露”这一带有道家色彩的成语便出自王阳明的《瘗旅文》,这篇祭文是王阳明被贬贵州修文龙场驿时,因目睹了“不知其名氏”“不知尔群邑”的陌生人一家三口客死在修文“蜈蚣坡”后甚感悲痛而作。后这篇祭文被收入吴楚材、吴调侯编订的《古文观止》中。被贬谪贵州修文龙场驿三年期满后,王阳明便赶赴江西吉安府庐陵县任职,在此后的为学为教为政生涯中,其诗文中更是创造提炼了诸多的成语,具体成语见前文所述,此处不再赘述。

(二)在前人基础上加工而成的成语

王阳明将源于经书或出自诸子中的成语进行概括提炼、换字调序,产生新的成语,而后一直沿用,成为现在通用的成语。

第一,通过概括提炼,赋予原词新的内涵。如“知行合一”一词,最早出现于宋元时期儒学家金履祥(1232—1303年)的《论语集注考证》中,意为先知先觉的圣贤,知而能行,思想与行为一致,是后知后觉之人效法的榜样。正德三年(1508年),王阳明被贬谪为贵州龙场驿丞后,于龙场大悟格物致知之旨,时任贵州提学副使的席书(1461—1527年),仰慕王阳明的学术与人格,特来请教学问,王阳明与之讨论“知行合一”。《年谱》记载:“四年己巳,先生三十八岁,在贵阳。提学副使席书聘主贵阳书院。是年先生始论知行合一。始席元山书提督学政,问朱陆同异之辨。先生不语朱陆之学,而告之以其所悟。”此后,王阳明始终践行“知行合一”并将其发扬光大,发展成系统完备的哲学理念,使其成为王阳明心学的核心思想之一。在《传习录》中,王阳明多处阐述知行合一的哲学思想,他认为:“知是行的主意,行是知的功夫;知是行之始,行是知之成。若会得时,只说一个知,已自有行在;只说一个行,已自有知在。古人所以既说一个知又说一个行者,只为世间有一种人,懵懵懂懂的任意去做,全不解思惟省察,也只是个冥行妄作,所以必说个知,方才行得是。又有一种人,茫茫荡荡悬空去思索,全不肯着实躬行,也只是个揣摸影响,所以必说一个行,方才知得真。”“知者行之始,行者知之成:圣学只一个功夫,知行不可分作两事。”“知之真切笃实处,即是行;行之明觉精察处,即是知:知行工夫本不可离。只为后世学者分作两截用功,失却知行本体,故有合一并进之说。”经过王阳明系统化的阐述,“知行合一”一成语远远超出一般单纯语言词汇的含义,形成了系统化的哲学命题,是中国古代知行观的集大成之作,因此后人直接将“知行合一”这一成语视为王阳明的创造。

![]() 第二,通过换字形成新成语,赋予成语新的表现形式。如“敩学相长”,指教与学相互促进,出自王阳明贬谪贵州龙场期间,为龙冈书院学生所作的《教条示龙场诸生》:“使吾而是也,因得以明其是;吾而非也,因得以去其非:盖教学相长也。”后世学者常常将“敩学相长”与“教学相长”相互等同使用,而“教学相长”最早出自《礼记·学记》:“是故学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。故曰:教学相长也。”其中“敩学相长”与“教学相长”虽一字之差,但常常被混同,或者不加分别。

第二,通过换字形成新成语,赋予成语新的表现形式。如“敩学相长”,指教与学相互促进,出自王阳明贬谪贵州龙场期间,为龙冈书院学生所作的《教条示龙场诸生》:“使吾而是也,因得以明其是;吾而非也,因得以去其非:盖教学相长也。”后世学者常常将“敩学相长”与“教学相长”相互等同使用,而“教学相长”最早出自《礼记·学记》:“是故学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。故曰:教学相长也。”其中“敩学相长”与“教学相长”虽一字之差,但常常被混同,或者不加分别。

“支辞蔓说”出自王阳明写给黄勉之(1490—1546年)的信中:“凡刻古人文字,要在发明此学,惟简明切实之为贵;若支辞蔓说,徒乱人耳目者,不传可也。高明以为何如?”意思是指烦冗拖沓、杂乱无章的言论。与之相似的“枝词蔓说”最早出自唐代权德舆的《吴尊师传》:“帝问以道法,(吴筠)对曰:‘道法之精,无如五千言;其诸枝词蔓说,徒费纸鯨尔。’”王阳明在《传习录》中将“枝”换成“支”,形成了“支辞蔓说”。

“道听涂传”出自王阳明的《次栾子仁韵送别四首》:“道听涂传影响前,可怜绝学遂多年。”由《论语·阳货》中的“道听而途说”和《汉书·艺文志》中的“道听途说者之所造也”演化而来。

这些成语经过王阳明的进一步加工改造,使得新的成语有的在表现力上更加生动形象,有的更富有思想内涵和文化气息。

03 王阳明所创的成语的文化内涵

语言是形式,文化是灵魂。与一般词汇不同,成语蕴含着丰富的文化内涵。只有理解语言背景后的文化内涵,才能还语言以血肉之躯。从王阳明初入仕途到龙场悟道,从治理一域到平叛剿匪,从驱乱治平到归越讲学,成语的创造伴随王阳明为学为政为教的一生。无论是追本溯源承传统,还是画龙点睛明哲理,这些成语都在不同程度上再现了王阳明为学、为教、为政的生动实践,凝结着王阳明关于道德修养、为人处世、治国理政等方面的思想智慧。时光虽已逝去五百多年,但时至今日,成语依然能引起人们的情感共鸣,活跃在各行各业的语言应用中,熔铸到中华民族优秀传统文化里。

(一)道德修养的途径

注重道德修养历来是儒家思想的鲜明特点。“自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本”,王阳明作为心学的集大成者,其创造提炼的成语不免带有心学思想的色彩和烙印。在这些成语中,有劝诫世人要做到返朴还淳、知行合一的;有劝导人们要表里一致,不要大言欺人,更不能沉溺于浅闻小见的;有倡导人要具有和气、谦恭、正直、诚信等高尚品格的,这些成语都体现出了与道德修养之道密切相关的意蕴。

特别是关于知行合一的系统论述,将中国古代修养之道推向了一个高峰。1508年春,王阳明到达贵州龙场驿(今修文县),随后在修文玩易窝“龙场悟道”,“始知圣人之道,吾性自足,向之求理于事物者,误也”。1509年,王阳明应时任贵州提学副使席书的邀请,于贵阳文明书院首讲“知行合一”,后提出“知是行的主意,行是知的功夫;知是行之始,行是知之成”,强调道德是人行为的指导,按照道德的要求去行动就是达到“良知”的功夫,在道德指导下产生的意志活动是行为的开始,符合道德规范的行为就是“良知”的完成。

在王阳明为龙冈书院弟子所写的《教条示龙场诸生》一文中,为更好阐述其“立志”“勤学”“改过”“责善”四条修养主张,创造了“百无所成”“表里一致”“大言欺人”“痛毁极诋”“敩学相长”“忠信乐易”等成语,进一步论述其关于道德修养和道德践履的途径,施邦曜在《阳明先生集要》中评《教条示龙场诸生》:“作圣之功,尽于此矣。当书以置左右”。此外,王阳明在与弟子的对话和相关著 作中还创造了诸多与道德修养相关的成语,如“一错百错”“鞭辟向里”“充天塞地”“打蛇打七寸”“反朴还淳”“好高务外”“积本求原”“寂天寞地”“口耳讲说”“敛翼垂头”“茫然莫知所措”“浅闻小见”“切肤之痛”“穷本极源”“删繁就简”“生知安行”“水底捞月”“痛毁极诋”“痛心刻骨”“温恭直谅”“相仿相效”“敩学相长”“歇后迷语”“心无二用”“一了百当”“一齐众楚”“一言而喻”“作止语默”等,这些成语对于进一步阐明王阳明关于人的道德修养的观点和主张有着重要的意义。

(二)为人处世的原则

为人处世之道是中华优秀传统文化的重要组成部分。王阳明一生坎坷,历经磨难,九死一生,他精通儒、释、道等学问,其心学思想兼容并包,亦被称为为人处世的学问。在王阳明创造提炼的成语中,有的反对虚情假意,劝诫人们要“诚心实意”;有的引导人们不再作恶犯罪,“改恶从善”重做好人;有的鼓励人们要“事上磨炼”,认识到“经一蹶者长一智”才能有所成就。

以“好事多阻”这一成语为例。“好事多阻”出自王阳明的《与黄宗贤书》中:“好事多阻,恐亦未易如愿,努力图之!笼中病翼,或能附冥鸿之末而归,未可知也。”意思是指好事情在实现、成 功前,常常会遇到许多波折,与“好事多磨”同义。黄宗贤(1480—1554年)是王阳明的好友和最早的入室弟子之一,此处王阳明用“好事多阻”一词,一方面说明“人生动多牵滞,反不若他流外道之脱然也”的无奈和感叹,从另外一个侧面说明王阳明倡导“事上磨炼”不只是一种主张,更是要真正在实践中临事历练,也表明了王阳明作为实干家务实担当的人生态度和政治品格。此外,如“齑身粉骨”“兼程前进”“岂可移易”“一篑之功”“谫谫屑屑”“临阵退缩”“阴谋诡计”等成语皆出自王阳明的相关诗文,都与为人处世的原则同样关系密切。

(三)治国理政的智慧

王阳明无论是事业上的“佐命之功”,还是学问上的“革命之功”,都与其投身“治国平天下”的地方治理实践紧密联系,在其关于治国理政的许多思想主张中也创造了诸多与治国理政相关的成语。

比如,弘治十六年(1503年),王阳明在告病归越时,曾祭祀南镇(会稽山),以乡人之请,写成《南镇祷雨文》,他在文中说:“守土之官帅其吏民奔走呼号。维是祈祷告请,亦无不至矣。”王阳明以“奔走呼号”这一成语形象地描述了当时地方军民饮水困难的急切状况。在《答储柴墟(其二)》中:“今天下波颓风靡,为日已久,何异于病革临绝之时,然又人是己见,莫肯相下求正。”在文章中王阳明以“波颓风靡”形象地写出当时世风日下,犹如病革临绝的程度。在《传习录》中以“继往开来”“康庄大道”描绘了对理想社会的美好向往;同时,以“片瓦尺椽”“罪责难逃”“坐享其成”“易辕改辙”“阴谋诡计”“坐地分赃”叙述了地方治理和平乱剿匪的情状;用“山环水抱”“一家骨肉”“著有成效”描绘了地方治理的效果和改变社会风气的愿望。

04 以成语文化建设为路径推动阳明文化的传播运用

成语作为浓缩的文化,王阳明创造提炼的诸多成语可谓言简意赅,深刻隽永,滴水藏海,融思想性、历史性、知识性和艺术性为一体,方寸之间传达着丰富的含义,折射了王阳明心学智慧的思想之美,是中文词汇中的璀璨明珠。“要系统梳理传统文化资源,让收藏在禁宫里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来”。这是保护和传承优秀传统文化,赓续中华文脉,增强文化自信,提高国家文化软实力的重要工作。近年来,中央电视台推出的《中国成语大会》《典籍里的中国》等大型文化类原创电视节目,备受观众的喜爱。许多地方以成语文化建设为路径,通过可视化符号的设计、挖掘其中蕴含的时代价值、发展相关产业等方式,创新中华优秀传统文化普及宣传的方式方法,为进一步推动阳明心学在启迪心灵智慧,提升人文素养,丰富文化生活,促进经济社会发展等方面的积极作用提供了有益启示。

(一)推进可视化的设计,为成语“塑形”

可视化符号具有直观,容易理解,便于记忆的特点。通过文化形象化的方式,在具有城市标志性的建筑、广场、广告栏上增添、运用这些符号,增加人们的视觉感受力和辨识度,进而唤起人们对文化的记忆。可以依托贵阳许多的王阳明遗迹遗址,进行景观的规划设计,把王阳明创造的成语汇集起来,进行集中展示,通过“成语公园”“成语大道”“成语餐厅”“成语长廊”等形式,集中展示这些成语丰富的文化底蕴,使群众在开阔视野的同时,了解到阳明文化的丰富内涵,激发对中华优秀传统文化的自觉热爱,提高成语的宣传和普及率,扩大阳明文化的知名度,不断坚定文化自信。

(二)推进文化价值的挖掘,为成语“铸魂”

为成语“铸魂”是指通过创造性发展、创新性继承的方式,让成语与时代发展要求相契合。只有正确把握成语的内涵,才能进一步继承和发展优秀传统文化。阳明心学不是象牙塔中玄奥的理论,而是植根生活、具有实践性的学问,将王阳明创造提炼的诸多成语按照时代特点进行阐发,结合社会主义核心价值观,让其融入生活,深入人心,在洒扫应对中潜移默化、润物无声,才是最有效的价值实现形式,才能收到“百姓日用而不觉”之功效。这样才能更好地引导越来越多的人发现成语的文化之美,培育共同的情感价值、共同的理想精神,涵养积极向上向善的时代风气。

(三)推进产业链条的打造,为成语“增值”

一是将成语文化资源与文化创意创新产品有机融合。拉近成语典故与当代生活的距离,通过文字或图案直接反映人们的精神风貌,如以书法创作等具有强烈的艺术感染力和吸引力的方式,将王阳明所创成语的典故表现出来。也可以融合当下融媒体、自媒体,开发制作成语表情包等,并将其植入网络传播中,提高传播率、普及率、知晓率。二是提高成语相关旅游纪念品的品质。旅游纪念品不仅能够带动旅游业相关产业的发展,提升文旅融合的程度,而且对地域文化起着很好的宣传推介作用。同时,它蕴含着丰富的地域文化意蕴,特别是贵阳作为王阳明“龙场悟道”的发生地、“知行合一”哲学思想的孕育地和实践地、阳明心学的起源地,运用好王阳明创造的相关词语,设计开发旅游纪念品,对提升文旅融合程度,提高文化旅游的品质和知名度等有着重要的价值。三是推进成语图书及文艺作品的出版发行。图书出版发行是促进文化普及传播的重要途径,可以组织专门人员编辑出版有关王阳明成语的连环画、成语故事等相关图书。从当前的出版情况来看,市面上没有出版有关王阳明创造的成语类的书籍,可以针对不同的群体,编辑出版如《王阳明成语故事集》《龙场传奇—王阳明成语故事》《语出传习录》《王阳明创造的那些成语》《“心”成语故事汇》等精品书籍,进一步拓宽传承弘扬阳明文化的渠道。四是加强成语教学产品研发。中小学语文的教学皆涉及成语,是中小学语文学科教学的组成部分,可以根据教育实际对王阳明创造提炼的成语进行相关特色本土教材和课程的研发,增强教学效果,提高语文的教学质量和水平。

05 结语

成语作为一种独特的语言现象,它体现了中华优秀传统文化的特色表达,承载着中华民族独特的价值观念与人生态度,体现着古人源远流长的生存智慧、博大精深的睿智哲理,彰显着历久弥新的文化积淀。从对王阳明创造成语的梳理和分析可知,王阳明创造提炼了大量蕴含巨大文化价值的成语,许多成语至今仍然活跃在人们日常语言交流之中,历久弥新,闪耀着智慧的光芒。王阳明作为伟大的思想家、哲学家、政治家和军事家的同时,也无愧于语言大师之称谓。本文以成语为题材,探索形成具有地方特色的优秀传统文化普及传播路径和方式,更好地运用这些成语为提升城市文化品质、塑造城市形象、提升市民人文素养无疑具有重要的现实意义。

※为了适应阅读,略去了注释和参考文献。原文刊载于《贵阳学院学报(社会科学版)》2024年第6期。